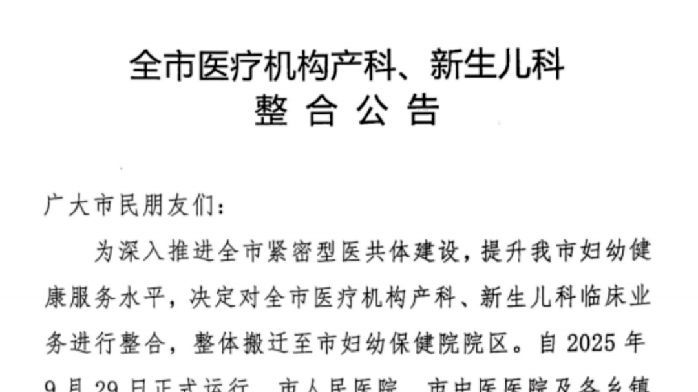

石首市卫生健康局发布公告称:决定对全市医疗机构产科、新生儿科临床业务进行整合,整体搬迁至市妇幼保健院院区,市人民医院、市中医医院及各乡镇卫生院不再提供产科和新生儿科诊疗服务。[1]

图源:健康石首公众号 [1]

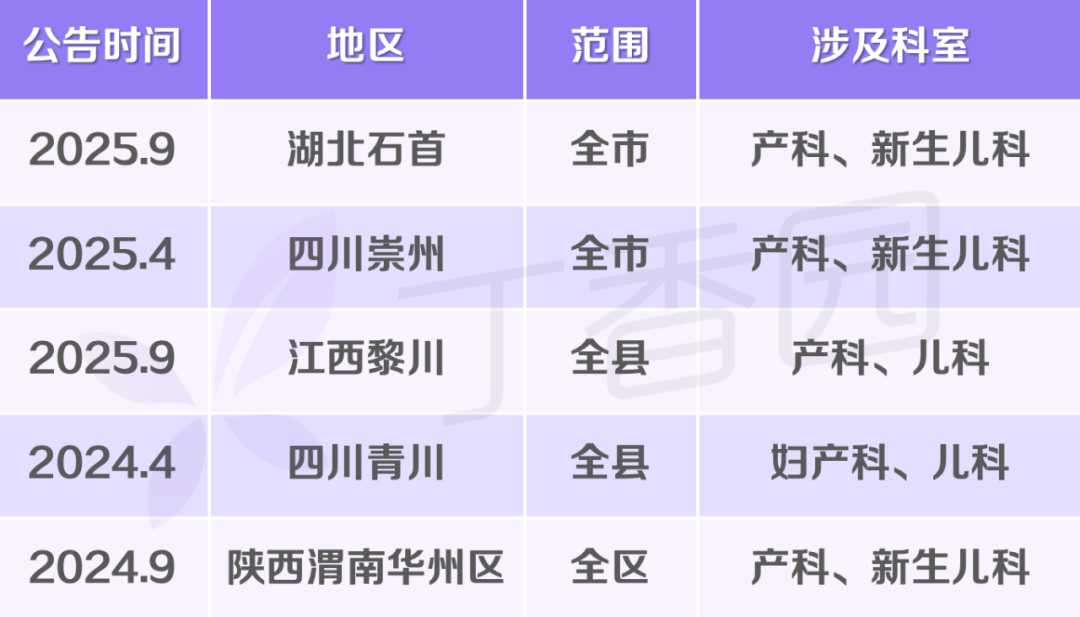

近年来,产科及其上下游科室发生整合并非新鲜事,但与之前的各地消息相比,本次石首公告中的「全市」,似乎格外触及医护们的神经。

妇产儿科大整合,从个例到全市

发布公告的石首市,是湖北省辖县级市。截至 2024 年底,全市的医疗卫生机构共 26 个,床位数共 3491 张,各类卫生技术人员 3806 人,每千人口拥有医院床位数为 7.6 张、拥有医生数 3.4 人。[2]

9 月 29 日上午,整合了全市产科和新生儿科的石首市妇幼保健院正式全面应诊。[3]

对于石首市来说,这次整合其实是「紧密型县域医共体建设」的第一步。发布上述公告后的第 3 天,「医疗卫生总院」揭牌仪式在市人民医院举行,当地领导在仪式上指出,未来将「在产科、新生儿科整合基础上,逐步推动其他业务中心融合」。[4]

不过,选择这两个科室作为整合的第一步,其中缘由也不难理解。

早在 2 年前,「产科寒冬」就成了行业热词,不少医生现身说法描述产房的「空旷」。很快,来自产科的这股寒气也逐渐蔓延到了上下游科室,有新生儿科的医生直言:「自己的工资平均每个月减少 2000 元。」

图源:视觉中国

在整体分娩量减少的背景下,高等级医院更倾向于积极争取,患者向大医院流动的情况可能会更明显,那么对于基层地区的产科及上下游科室来说,寻找新的出路迫在眉睫。

于是,整合转型成为了许多基层地区医疗机构的自救方式,不过在具体的整合方式上,不同地区的尝试不尽相同。

大部分与开头提到的石首类似,选择将综合医院的相关科室整合进当地的妇幼保健机构。

如江西省鹰潭市发文宣布,市人民医院妇产科、儿科、新生儿科住院部整体迁入市妇幼保健院,由妇幼保健院统一提供相应的门诊及住院诊疗业务。[5]

但与石首不同,鹰潭市人民医院只是全面停止这些科室的住院业务,依然保留妇产科和儿科的门诊业务。[5]

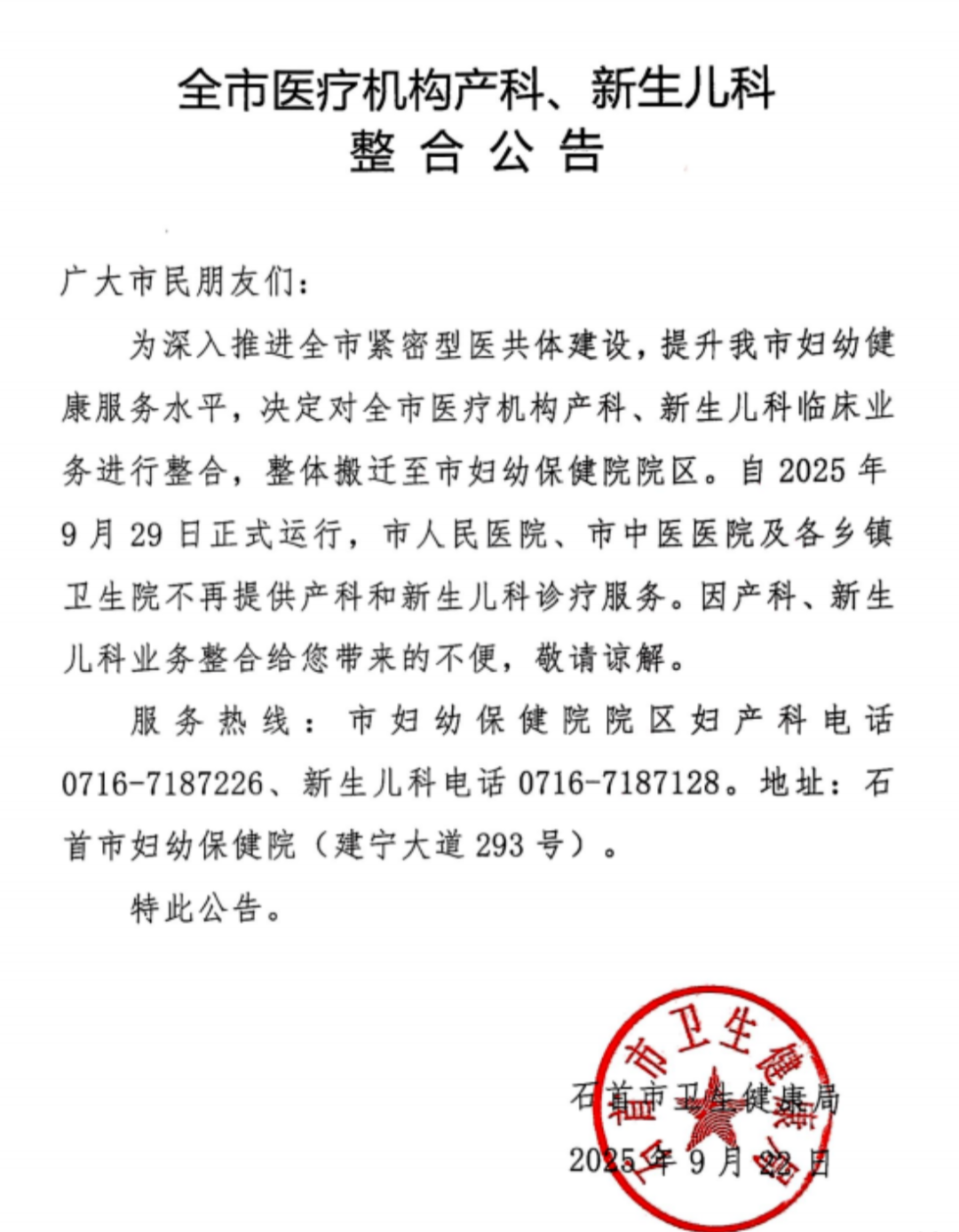

还有不少案例则是「反向」整合:直接取缔妇幼保健院,将人员整合进当地的综合医院相应科室。或是另起炉灶,不同医疗机构的妇儿科室资源单独分离出来,合在一起成立新的医疗机构。

图源:参考资料 6、7

另一方面,相比于此前个别医院之间的整合,越来越多的地区正在推进以区、县、市为单位的全面整合。

除了开头提到的石首市,今年 4 月,四川崇州市卫生健康局也曾发文表示:对全市助产服务机构产儿科资源进行了优化整合,整合后,市妇幼保健院将集中全市的医疗资源。[8]

丁香园根据参考资料整理制图

浪潮下的医护:有人转岗有人转行

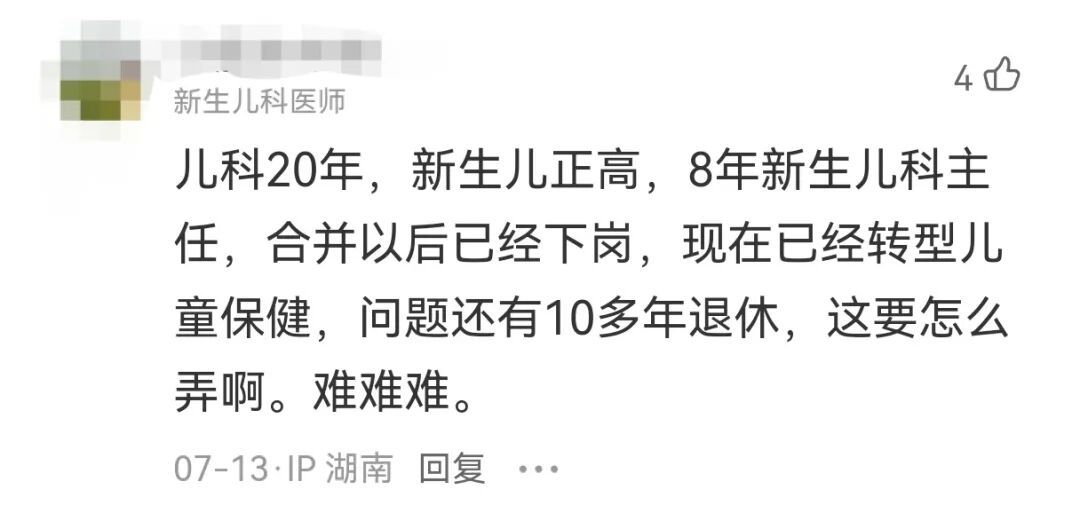

无论整合方式如何花样百出,对于身处其中的医护们来说,最现实的问题始终是:我这个岗位到底还有没有前途?

感受最深的依然是产科医生。东北某市二甲综合医院的产科医生肖消(化名)就提到,从 2023 年开始,他们医院每个月接诊的产妇数量直线下降,整个科室的生存岌岌可危。

「医院不可能白养着我们,给定了指标的,去年我们科的分娩量刚刚达到及格线 100,今年年中一共才二十多个,7 月初医院就宣布要关停我们妇产科了。」

肖消介绍,原本她所在医院计划与市妇幼保健院整合,但被同市另一家三甲医院「抢了先」,整合的计划也就不了了之了。「听那家医院的朋友说,整合之后他们现在都去妇幼上班了,但我们这个市一共就这么些人,其实状况跟我们差不多。而且他们是从三甲到二甲,心态上可能影响也不小。」

肖消无奈表示,「不过他们好歹还是『产科医生』,而我和我的同事们,全都被迫转岗了。我被安排去急诊内科,正在从头学起,之前的 8 年直接白费。」

图源:丁香园社区

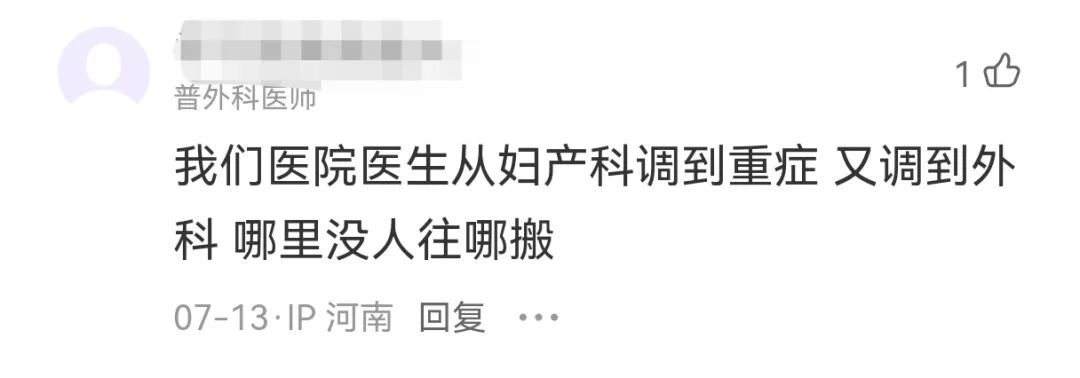

李蓓(化名)是四川某县医院产科医生,去年开始,当地妇幼保健站整合进了她所在医院,相应地,妇幼保健站的医生们开始到县医院上班。

「不过妇幼保健站并没有被直接取消,所以医生的基本工资由原单位发放,但绩效则是由我们县医院算好后发放给他们。」

李蓓直言:「本来我们的病人量就在降,绩效也不多,现在多了一群人来分我们的绩效,所以我们本院的,总共到手的都降了。」

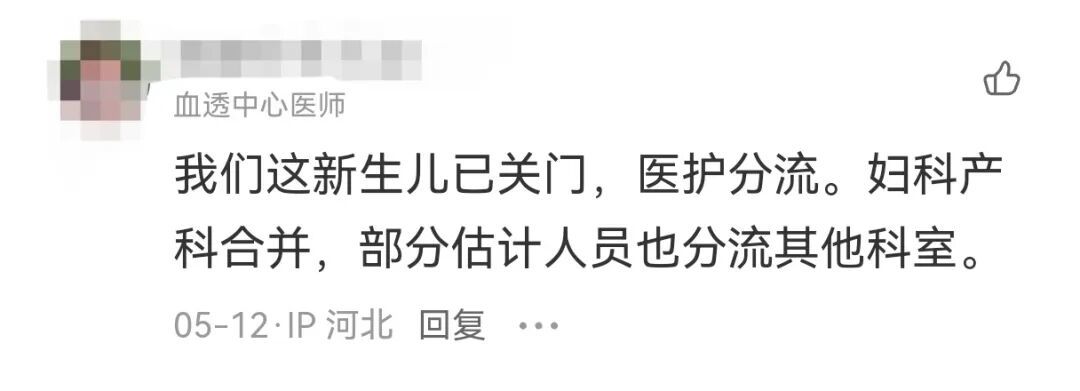

也有医生在浪潮到达之前就选择了主动退场。冯枫(化名)曾经是一名市三甲综合医院的新生儿科医生,也是最早几批经历医院间科室整合的医生。当被告知要么转其他临床科室要么转行政后勤时,冯枫选择了转行去医科大专当老师。

「幸好职称能通过转评转去教师系统,之前的主治没白考,而且我入职的大专今年即将专升本,未来发展还是比较不错的。」冯枫谈道,「我有不少同事最近也在考虑转行当老师,但现在说实话已经机会不多了。」

策划:肯德羊|监制:islay

题图来源:参考资料 1