来源 | 品牌观察官

越来越多的老牌商场,被抛弃了。

10月10日,一则公告让无数北京人的记忆泛起涟漪——作为内地首店的北京百盛,将于2025年12月31日正式关闭复兴门店。

图源:北京百盛

公告里说得很体面,“积极全面的战略转型”“难以实现均衡发展”,听起来是公司主动谋篇布局。

但是谁都知道,这个陪伴了北京市民三十余载的百盛商场,确实是走到了谢幕的那一步。

百盛的困境,不是它不努力,而是在当下,这个业态被时代抛弃,被消费者嫌弃。

开业31年

曾“惊艳整个北京”

任何行业都有其红利期,当风口一过,时代一变,就开始跌落。

在80、90年代经济开放的背景下,百货商场在中国迅速崛起并迎来了其黄金时代。

它们是城市商业的中心,是时尚的风向标,更是社交的重要场所,同时也引领了周边商圈的发展。

1992年《关于商业零售领域利用外资问题的批复》的颁布,批准在北京、上海、天津、大连、青岛、广州6个城市和5个经济特区率先开展中外合资零售企业试点经营,更是由此揭开了外资进入我国零售业的序幕。

百盛购物中心就是在这种背景下进入中国内地的。

1994年3月26日,百盛集团旗下“百盛购物中心”进驻北京复兴门,作为外资百货的先锋,它带来的不仅是的商品,更是一种全新的商业模式和生活方式。

图源:北京百盛

对于很多北京的70后、80后而言,百盛购物中心承载了很多他们的“第一次”,第一次接触国际品牌,第一次感受都市消费文化,第一次体验标准化的商场服务。

当年的这个百货商场对很多人来说是高不可攀的。

是那种进门之前都要捂一捂口袋里钱包的程度,以免进去之后囊中羞涩,逛得不踏实。

图源:北京百盛

就像网友说的,那个年代,连百盛的购物袋都格外珍惜。

“百盛购物中心购物,曾经是身份的象征,本人就在那里买过衣服、手表、手饰等,价格虽然高,但款式经典,品质好!十多年前的手饰、手表现在还可以用!怀念经典!”

那个年代进出百盛的女性,她们的穿着就是时髦流行的风向标。

这些记忆都构建了百盛在当时北京人心里的特殊地位,也代表了传统百货业曾经的黄金时代。

连年亏损!

老字号的生存危机

只可惜,三十年河东,三十年河西。

随着中国经济的快速发展和消费市场的深刻变革,传统百货业面临着前所未有的挑战。

百盛也无法躲过这波浪潮。

时代的变化下,这种传统百货商场早就被现代的综合体mall取代了。

有媒体实地探访了复兴门百盛,该商场早已没有了昔日的人气。周末客流稀疏,仅午餐时段部分快餐门店出现短暂人流聚集。

二至四层服装区大部分已经开启了清仓模式,1—5折促销牌挂满橱窗。

图源;中国商报

其中一家儿童商户表示,打折就是为撤柜前最后一次甩货。

不禁让人唏嘘,这座曾见证北京零售业黄金时代的老牌商场,如今正以“骨折价”清库存的姿态,为年底闭店做最后准备。

图源:中国商报

而财报反映出来的数据更加冰冷。

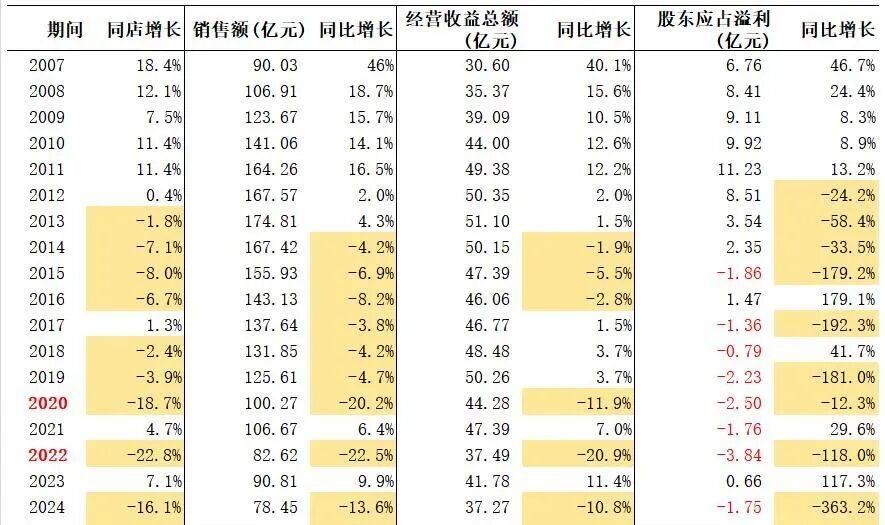

百胜集团在2011年达到盈利峰值11.23亿元,此后盈利便持续大幅下降。

2015年以后,公司开始连续多年出现亏损,呈现盈利困难的局面。

近年来,这种情况更甚。

从百盛集团2020—2024年财报看,除2023年小幅盈利6641万元外,其余四年连续亏损,归母净利润分别下降2.5亿元、1.76亿元、3.84亿元和1.75亿元。

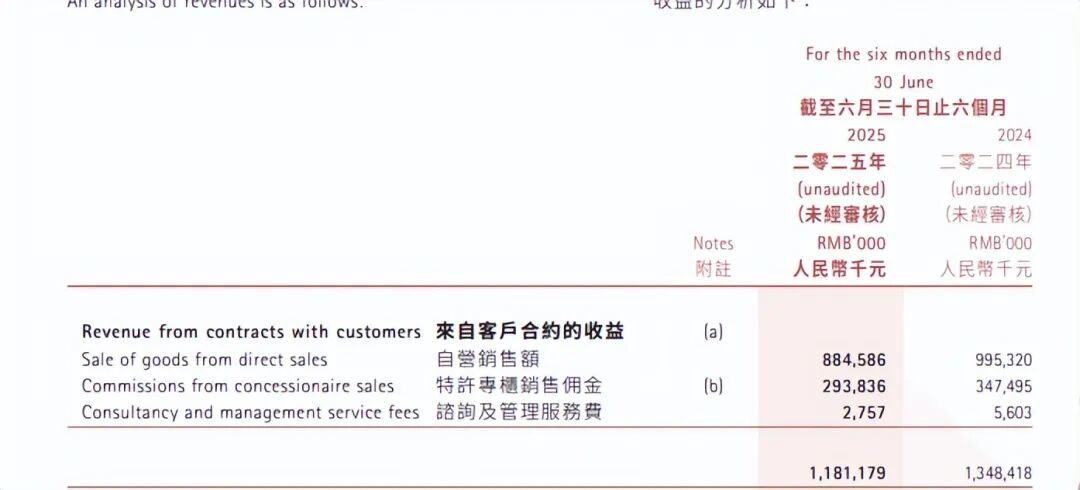

而从2025年上半年的财报数据来看,虽然表面上数据是向好,但是实则暗藏危机。

百盛集团净利润为2,090万元,去年同期为亏损1,720万元;归属母公司净利润为2,250万元,去年同期为亏损1,860万元。

尽管实现了扭亏,但这并不是因为集团在核心主业上多下功夫,主要还是依赖非主营业务的短期收益支撑。

包括租赁变更及终止产生的其他收入增加93.8倍至1.12亿元、及信贷服务收益增长61.4%至1.08亿元,叠加成本费用压缩,共同推动利润回升。

也就是说,百盛的核心业务依然显示疲态,其自营销售额、特许专柜佣金、咨询及管理服务费收入构成的主营业务收入同比下降12.4%至11.81亿元。

图源:百盛集团2025中期报告

因此,在这种成本压力与业绩下滑的双重夹击下,百盛选择提前解约,是无奈之举,更是及时止损。

为什么大家不爱

逛百货商场了?

百盛的困境,不是孤例。

这几年,线下的百货零售行业,都在陆续退场了。

今年9月,北京丰台区最大的百货商城永旺梦乐城也宣布关闭。

图源:界面新闻

在上海开了30年的太平洋百货徐汇店也因租约到期在2023年8月31日彻底退出上海市场。

还有上海知名地标“梅龙镇伊势丹百货”,也于2024年6月30日终止营业,这些都是曾经红极一时的商业体。

反映在数据上,这种情况也更扎心。

根据国家统计局的数据显示,2024年1—11月份,按零售业态分,限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长4.4%、4.0%、2.6%。

而百货店、品牌专卖店零售额分别下降2.9%、0.7%。

百货业态不仅是业态中唯二下滑的,还是下滑最多的。

不得不承认,老牌百货商场确实是“老”了,但更重要的是如今的消费者变了。

他们的需求早已不是单纯的购物了,因为这些在网上都可以做到,还可以货比三家。

现在消费者逛街已经从“购物”需求转向了“体验”需求,从“功能满足”转向“情感共鸣”。

传统的百货商城,只有无力的吆喝推销声和一眼望到头的无趣空间。

非标商业、沉浸式场景、生活方式集合店等新兴业态不断涌现,更是分流了大量原本属于传统百货的客群。

除此之外,传统百货商场还有一个“硬伤”。

受限于早期建筑结构和经营模式的固化,大多数老牌商场难以进行大规模硬件改造和经营模式创新。

层高不足、动线设计陈旧、停车位稀缺等硬件问题,与当下消费者对“体验感”“场景感”的需求形成鲜明对比。

更深层的问题在于商业逻辑的根本转变。

现代商业已从“商业+”(以商业为核心)进化到“+商业”(以体验为核心),单纯的商品销售已无法满足消费者需求。

而大多数老牌商场受限于历史定位和建筑条件,难以快速完成这一转变。

数字化转型同样面临挑战——会员系统老旧、数据孤岛严重、线上运营能力薄弱等问题普遍存在。

而且,这些老牌百货商城想要转型,也是充满“艰辛”的。

一方面,核心城区的黄金地段意味着高昂的改造成本和复杂的审批流程;另一方面,既有商户结构的调整牵一发而动全身。

北京百盛在公告中提到的“经过慎重评估”的“艰难但必要的决定”,就道出了传统百货面临的集体困境。

传统百货要如何破局?

尽管百货业态困难重重,但是办法总比困难多,传统百货并非没有出路。

像北京百盛就在公告里提到,在现有硬件基础上注入个性化设计、创新服务元素与国际品牌首店等新活力,同时通过新开设城市奥莱、购物中心等项目,进一步完善区域商业布局。

合肥百盛店就是很好的例子,合肥百盛以“二次元文化重构商业基因”的破局策略,为老牌商业体焕新提供了标杆案例。

自2024年启动改造以来,该项目通过业态重组、空间再造、社群运营三重变革,成功打造全国首个二次元主题商业综合体。

数据显示,改造后商场日均客流激增,来自商场市场部的数据显示,今年4月5日,客流量较去年同期增长近200%、销售额同比提升近30%。

合肥百盛的改造不是简单加几个动漫元素,而是构建起包含“内容生产-场景营造-社群运营”的完整生态闭环。

年轻人在百盛购物中心内参加随机舞蹈

从引入安徽首店级二次元品牌、举办沉浸式活动到构建情感共鸣载体,合肥百盛已经从一家传统百货商场一跃成为年轻一代新的潮流聚集地。

还有京城商业“老字号”王府井百货大楼,从2017年就开始引入了一处11000平方米面积的儿童娱乐体验中心哈姆雷斯,涵盖上万款潮流玩具与互动体验项目,主打亲子互动体验。

2019年,商场又在地下二层开设了建筑面积超过2000平方米的“和平菓局”,复刻老北京市井生活,逐渐将商场升级为“文化+消费”的复合型空间。

写在最后

商业的进化永不停歇,任何商业模式都有其生命周期。

但商业的本质——满足人们对美好生活的需求,这一点从未改变。

老牌商场的困境,实则是整个零售业在新时代寻找新定位的缩影。

离别总是不舍,但是离别就是为了更好的重逢。商业的终极目标,始终是为人们创造更美好的生活体验。