打开“宝宝巴士儿歌”APP,跳出来的是一张衣着暴露的擦边直播封面。这不是某部悬疑剧的剧情,而是近日真实发生在家长手机上的一幕。

当无数家长把宝宝巴士当作“电子育儿嫂”时,这场猝不及防的“视觉冲击”,彻底击碎了他们对早教APP的信任滤镜。

▲图源:视频截图

宝宝巴士这个以“快乐启蒙”为口号的平台,凭借儿歌、动画和互动游戏,早已渗透进千万家庭的育儿场景。

它的用户画像清晰得可怕:3到6岁的低幼儿童,以及为他们筛选内容的家长。

家长们选择它,多半冲着“免费”二字。可很少有人深究,免费的背后藏着怎样的商业逻辑。

翻阅宝宝巴士2021年招股书会发现,2020年其APP合作推广收入高达4.98亿元,占比76.76%,是绝对的营收主力。

百度、谷歌等广告联盟通过SDK接入其APP,广告分成成了平台运转的核心动力。

这次引发众怒的擦边广告,正是来自第三方SDK推送。

有家长吐槽,广告封面露骨得刺眼,孩子伸手想点的瞬间,自己心脏都快跳出来。更让人崩溃的是,此前已有家长反映类似问题——4岁孩子误点广告后,跳出来的黄色内容关都关不掉。

面向成人的擦边内容,为何能突破早教APP的防线?宝宝巴士客服的道歉显然无法平息怒火。

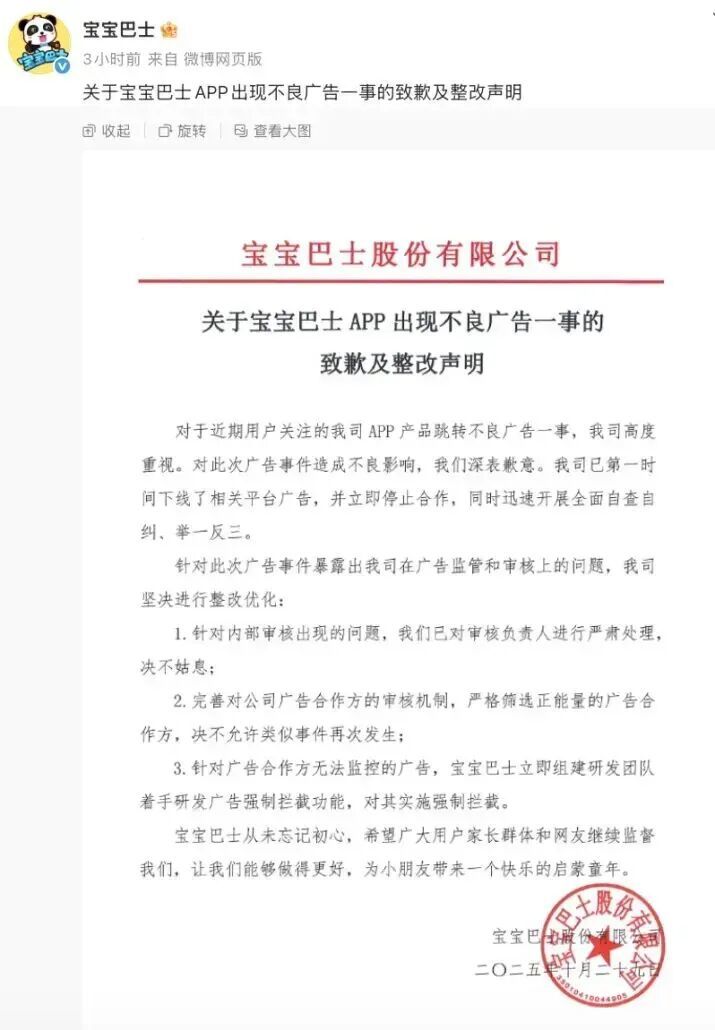

事件冲上热搜后,宝宝巴士在10月29日发布致歉声明。字里行间看似诚意满满:处理审核负责人、完善合作方审核机制、研发广告拦截功能。

▲图源:微博

可仔细琢磨,这些整改措施更像应急公关的模板化操作。处理审核负责人能挽回信任吗?未必。

要知道,宝宝巴士2025年5月刚因“APP信息明示不足”被点名,违规记录并非空白。屡屡出问题的审核机制,真能靠换个人就根治?

更值得追问的是,所谓“研发拦截功能”早该是标配。《未成年人网络保护条例》明确要求,未成年人网络保护软件需能识别不良信息。作为拥有海量未成年用户的平台,宝宝巴士早该履行这项义务,而非等到出事才仓促补救。

最让人不安的是盈利模式的隐形风险。只要第三方广告联盟的合作还在,SDK推送的“黑箱”就始终存在。平台所谓的“无法监控”,本质上是把商业利益置于儿童安全之上。

当然,没人否认企业需要盈利。但早教平台的特殊性在于,它面对的是缺乏辨别力的儿童群体。这决定了其变现逻辑必须套上“安全枷锁”。

宝宝巴士现在的困境也不是个例。许多免费早教APP都依赖广告分成,可广告联盟的逐利性与儿童保护的严肃性,本身就存在天然冲突。

广告主追求点击量,平台追求分成收益,夹在中间的孩子,成了最脆弱的群体。

值得注意的是,宝宝巴士2020年来自前五大客户的收入占比近九成,客户集中度极高。既然核心合作方清晰,为何不建立专属审核通道?与其说“不可控”,不如承认是“不愿投入成本”。

当审核成本低于整改赔偿,企业自然缺乏主动完善的动力。

对家长而言,现在除了警惕广告陷阱,更要教会孩子识别风险。可笔者始终认为,这份教育责任不该全压在家长身上。

平台把“启蒙”当卖点,就该承担起“守护”的责任。毕竟,没有哪个家长愿意在给孩子播放儿歌时,还要绷紧神经提防不良广告。

宝宝巴士的名字里带着“宝宝”二字,这本该是最沉重的责任背书。它的存在,应该是为孩子筑起数字防线,而非撕开缺口。

事件热度或许会褪去,但留给行业的拷问不会消失:我们到底要给孩子一个怎样的数字环境?那些打着“早教”旗号的平台,是真的为孩子着想,还是把他们当成流量变现的工具?

希望宝宝巴士的这次整改,能真正落到实处。更希望所有儿童类平台都能记住:当家长把手机递给孩子时,交出的是一份信任。这份信任,容不得半点敷衍与辜负。

参考消息:

观察者网:《宝宝巴士擦边广告背后,隐形的第三方广告联盟正在失控?》