来源 | 品牌观察官

曾经大排长龙的网红店,已经很难再勾起消费者复购的意愿了。

那个曾让上海人排断腿也要尝鲜的湘西土家菜“顶流”,在9月末悄悄收起了在上海的所有“摊子”。

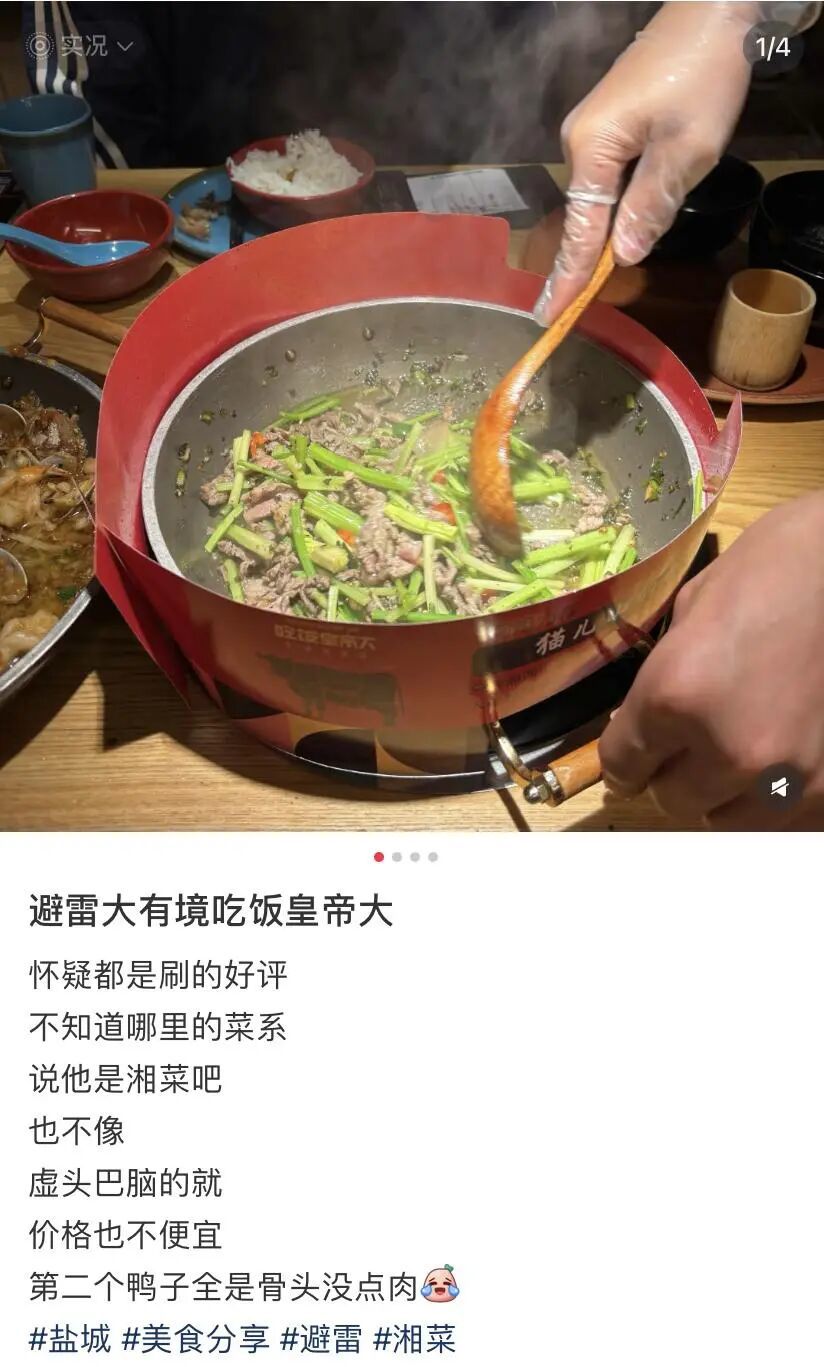

图源:小红书

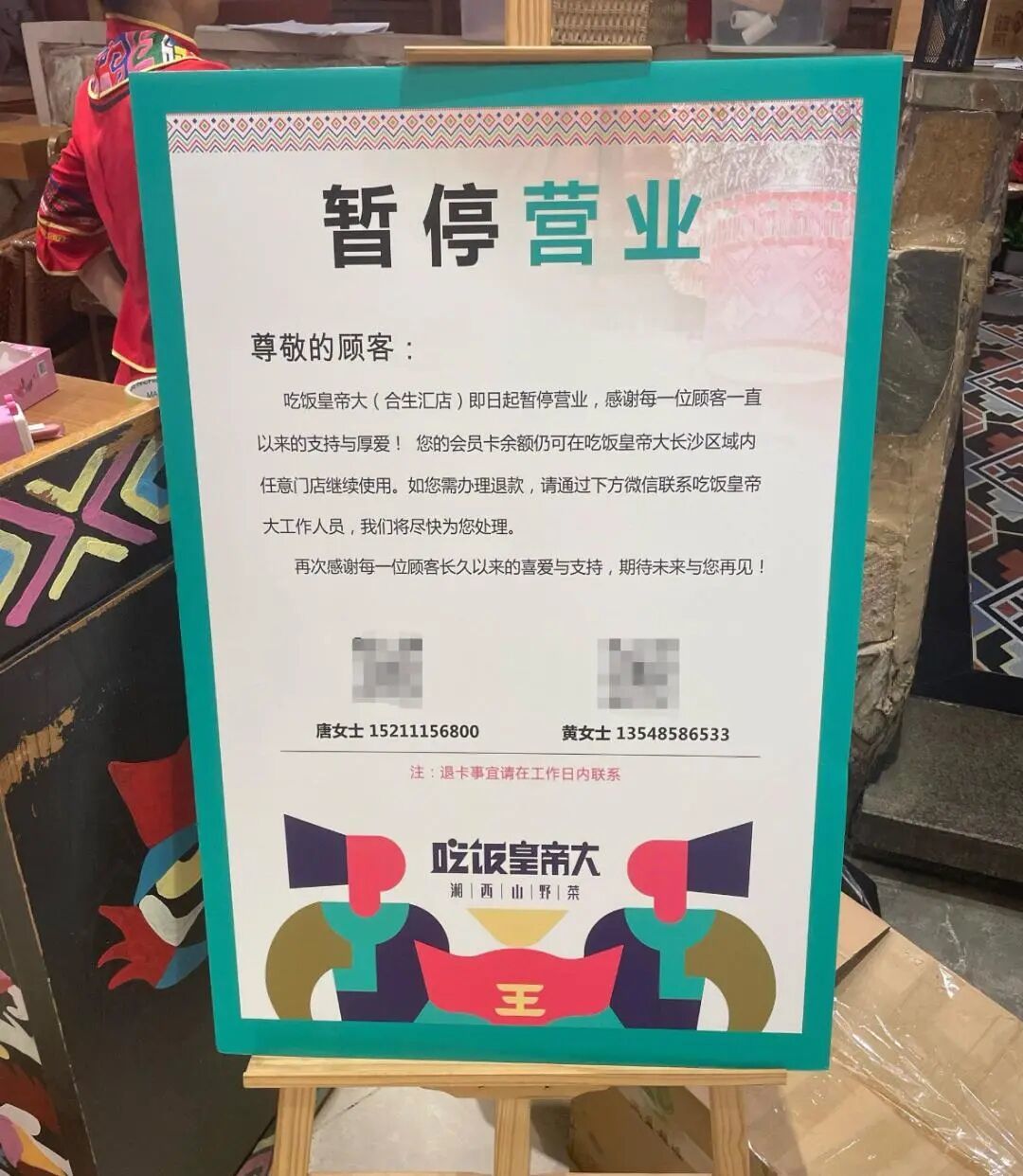

9月24日,有上海网友在社交平台爆料,“吃饭皇帝大”在上海的三家门店全部闭店了。

查询点评发现,上海市“吃饭皇帝大”三家门店均显示歇业关闭,拨打了上海三家门店联系电话,均已暂停使用。

这个曾经在上海创下“排队3小时起”纪录的湘菜品牌,为何突然从热门商圈消失?

从“现象级网红”到黯然离场

湘西土菜鼻祖也撑不住了

“阿哥阿姐上罐罐了哟——”

一声带着湘西腔调的清亮吆喝,裹着锅气与山野芬芳撞进耳际。

这便是“吃饭皇帝大”上招牌菜,富有特色的吆喝声,让这家餐厅与千篇一律的市井湘菜馆划出了鲜明界限。

更特别的是它的菜单,翻遍整本,你都找不到辣椒炒肉、小炒黄牛肉这些湘菜馆“标配”。

图源:大众点评

而这份“不合群”,藏着品牌最本真的初心。

故事要从2016年说起。创始人汪峥嵘,这位被业内称为“创新女王”的餐饮老将,彼时正深入湘西参与扶贫。

她望着层叠的峰峦与田间劳作的村民,忽然意识到:“最好的扶贫不是捐钱捐物,是让这里的山水和人才‘走出去’。”

湘西有太多被低估的宝贝:深山里的野生菌子、古法腌制的坛子菜、会讲故事的土家手艺……更有一群渴望用双手改变命运的年轻人。

图源:吃饭皇帝大武陵源

于是,“吃饭皇帝大”诞生了,它把深山好食材端上全国餐桌,更把当地的人才“带”出大山,在城市扎下事业根基。

而这次品牌的创立,不仅仅是简单的复制。

吃过亏的汪峥嵘,对品牌有更清醒的认知。此前她15年打造过12个品牌,见过太多因管理松散、产品失焦而折戟的案例。

“餐饮的根在产品。”她带领团队重新出发,立下铁律:不照搬别人的菜单,只做富有特色的湘西土家味。

这份坚持,让“吃饭皇帝大”长出了独特的竞争壁垒:当别家湘菜馆在比拼辣度时,它用一罐慢煨1小时以上的罐罐牛肉征服味蕾;当别家忙着推新菜时,它死磕每一味山野菜的产地与做法。

从食材溯源到工艺还原,每个环节都贴着“湘西制造”的标签。

更关键的是,它不陷入“特色菜馆”的误区。

去过湘西的人都懂,当地菜重盐重味是为下饭,可要让全国食客天天吃,得学会“温柔改良”。

因此,品牌在保留了“这是湘西菜”的辨识度上,又改良出了让上海阿姨、杭州白领都能轻松接受的口味。

凭着这股“不抄作业”的劲儿,品牌不仅火遍长沙,更在全国一、二线城市开出40余家门店。

开一家火一家,每天排队的队伍络绎不绝,人气相当火爆。

尤其在上海、杭州,他们摸索出成熟的商场店模型——用湘西风情打破商场餐饮的同质化,用一碗罐罐牛肉熬出5年超10亿的销售额,是魔都和杭城名副其实的网红顶流排队王!

然而,餐饮江湖瞬息万变,曾经让上海人大排长龙的吃饭皇帝大,早已是明日黄花。

不仅没有了往日“顶流”的光彩,更是关掉了位于上海所有的直营门店。

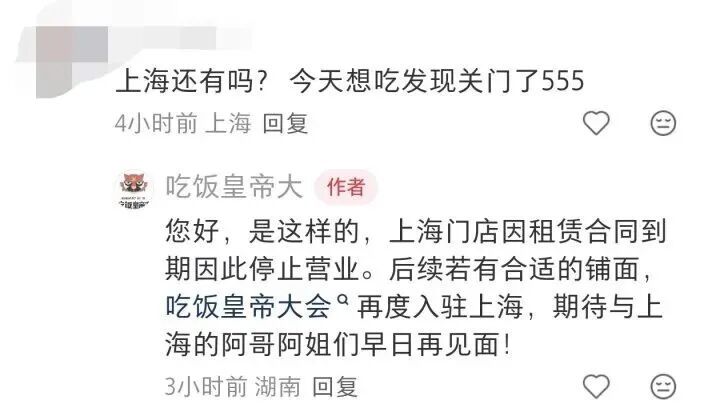

面对闭店疑问,品牌官方在社交平台回应:“上海门店因租赁合同到期因此停止营业。后续若有合适的铺面,会再度入驻。”

工作人员也确认:“现在经营是有些难度的,上海消费者如需退卡可与工作人员联系。”

但“合同到期”的解释,似乎难以完全打消外界疑虑。

上海核心商圈租金高企、餐饮竞争白热化,或是更深层的压力源。

而随着近年上海网红餐饮迭代加速,消费者对新品牌的新鲜感周期缩短,“吃饭皇帝大”或许在运营效率或体验创新上未能及时跟上。

图源:吃饭皇帝大武陵源

不过,品牌方“可能重返上海”的表态,也为事件留下转机。正如其在社交平台所说:“上海的阿哥阿姐们,期待早日再见面。”

对于曾经的“排队王”而言,此次闭店或许是一次战略调整——收缩战线、夯实基础,待时机成熟再卷土重来。

流量之外

更需要“长红”能力

然而,“吃饭皇帝大”的上海退场,也折射出网红餐饮的普遍困境——靠流量和特色打开市场容易,要在租金、人力、供应链的重压下维持运营,考验的是品牌的内功。

回顾其发展轨迹,前期靠“湘西特色+烟火气”精准切入市场空白,但后期在产品迭代、体验服务、单店盈利模型优化上似乎慢了一步。

当消费者从“为新鲜打卡”转向“为品质复购”,品牌若无法持续提供差异化价值,客流下滑几乎是必然。

而且在上海这个城市,一茬又一茬的网红餐厅如雨后春笋般不断出现,它们玩得创意更花,玩法也是层出不穷,噱头满满。

相比之下,“吃饭皇帝大”的步伐明显慢了半拍。

这些网红店在装修、菜品、创意上比“吃饭皇帝大”更胜一筹。

“吃饭皇帝大”那些曾被视作优势的湘西土家元素,在更炫目的创意轰炸下,渐渐从“新鲜猎物”变成了“背景板”。

除此之外,“吃饭皇帝大”引以为傲的菜品品质,也被消费者吐槽越来越难吃,“一堆预制菜”。

社交平台上,就有网友表示,“越吃越差,顶着必吃榜,招牌菜越来越平庸,新菜也没特色,价格也没有优势。”

类似的抱怨在社交平台上扎堆出现。

雪上加霜的是,当品质下滑时,价格却没有同步“接地气”。

曾经让食客趋之若鹜的“土家烟火气”,正被预制菜的标准化、菜品的同质化、价格的虚高一点点消耗。

餐饮品牌,味道始终是立身之本,若失去舌尖上的说服力,再深厚的文化包装,也终究撑不起回头客的期待。

曾经我们排过队

的网红店都“落寞”了

实际上,何止是“吃饭皇帝大”,曾经大排长龙的那些网红连锁餐厅也都逐渐被消费者遗忘了。

作为江浙菜网红标杆的外婆家,当年也是红极一时的网红餐厅了,排队至少3个小时起步。

甚至就连赌王家的千金何超莲也都曾排过这家店。

可惜,这个第一代网红餐厅鼻祖,如今早已失去网红光环,现在的年轻人估计都不会想起吃它了。

你现在抓一个年轻人来问,估计他们都会疑惑,外婆家是啥?

很扎心,也很现实,现在的外婆家不仅没有了热度,也开始频繁关店。

去年年底,外婆家开在广州的最后一家店宣布关闭,这也是其在广州的首店。

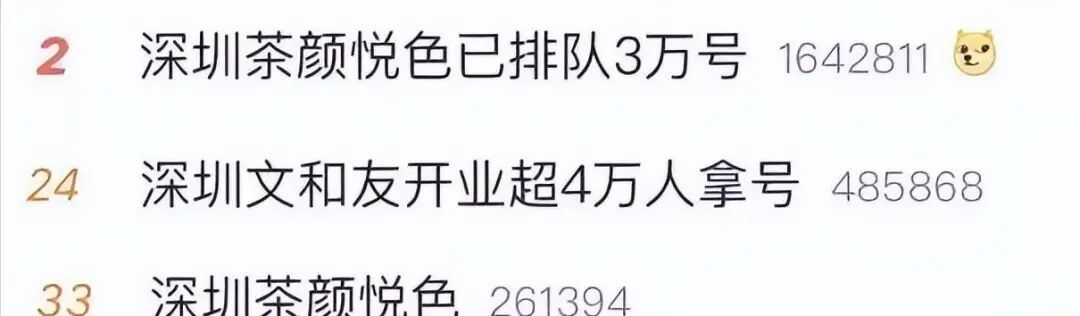

还有现象级的消费目的地“文和友”,这个长沙网红曾在深圳引发“打卡地震”,一开业就有超过4万人拿号,最顶峰时期,等位排号甚至能达到5万人。

仅仅过了两年,深圳文和友就耗光了所有的人气和热度,无人问津,如今行走在里面也是畅通无阻了,在饭点时刻,服务员甚至比顾客还多。

本地食客嫌“长沙臭豆腐不如火宫殿地道”,广东游客吐槽“甜口糖水太腻”,年轻人则抱怨“除了拍照,没什么能让我再来的理由”。

文和友在深圳的辉煌不过两年,便因“水土不服”沦为“空城”。

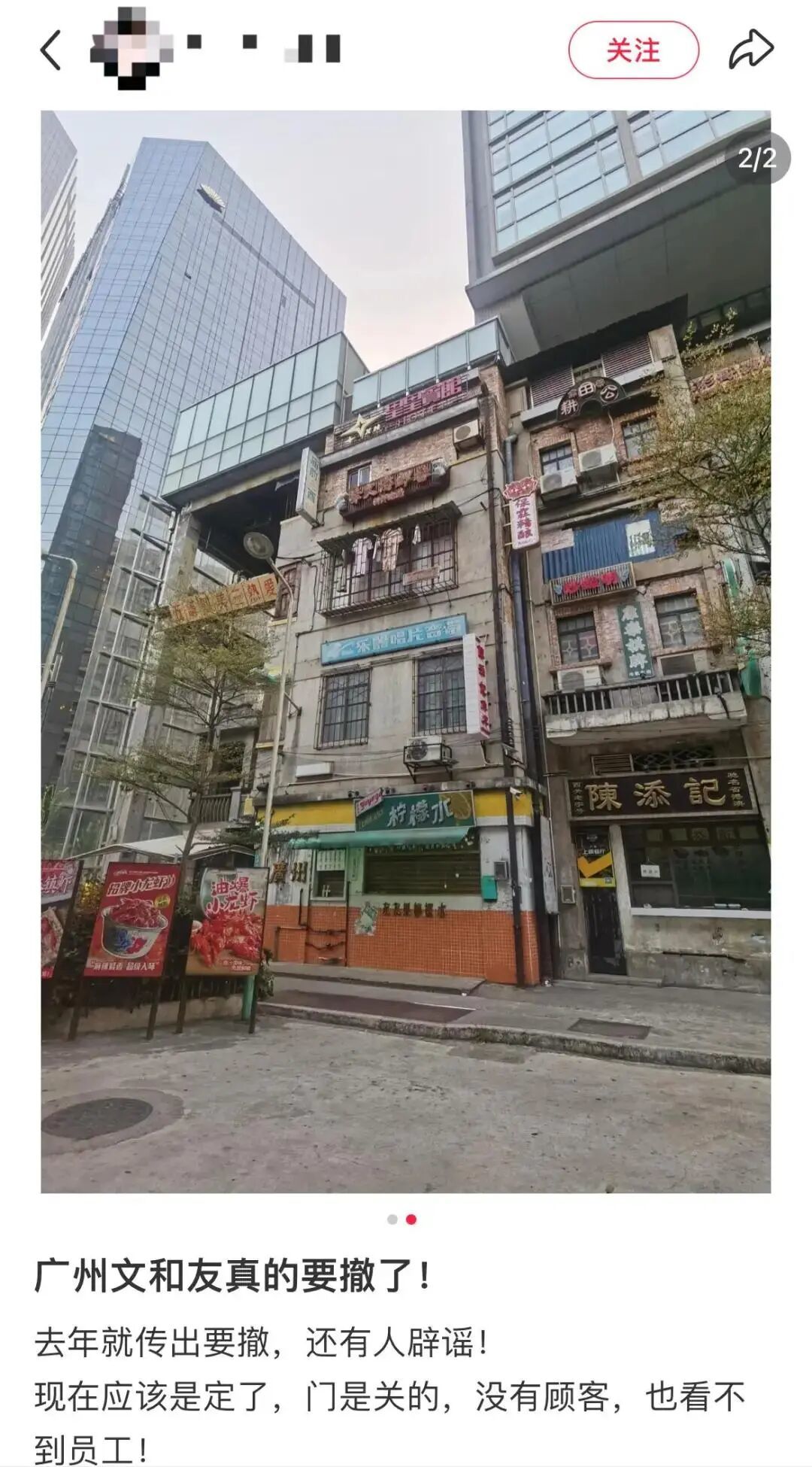

而广州的文和友更是提前结束租约,为其异地复制的第一站画上句号。

这何尝不是“吃饭皇帝大”的镜像?两者都曾靠“地域特色”破圈,却在扩张中暴露了共性问题:过度依赖“新鲜感”,却没把“新鲜感”变成“复购力”。

文和友的怀旧场景再逼真,若不能让本地人找到“家的味道”,外地人吃不出“文化的魂”,终究是空有皮囊;“吃饭皇帝大”的土家风情再浓,若菜品只剩预制菜的工业化口感,价格还一路攀升,老顾客也会用脚投票。

更深层的症结,是“流量思维”与“长期主义”的错位。

网红餐厅太擅长制造“爆点”——装修博眼球、营销造话题、首店赚热度,却常常忽视最基础的功课:产品是否能经得起反复品尝?服务是否能匹配消费期待?供应链是否能支撑异地扩张?

文和友在广州折戟,不是因为长沙文化不好,而是没学会“入乡随俗”;“吃饭皇帝大”上海闭店,也不是因为土家菜没市场,而是没守住“味道的底线”。

餐饮的长红,从来不是“打卡一次”就能完成的命题。

那些穿越了“网红周期律”的品牌,都抓住了同一个核心:把“特色”变成“底色”,把“流量”沉淀为“留量”。

写在最后

网红可以是起点,但绝不能是终点。

想让顾客从“来打卡”变成“常来吃”,从“为新鲜而来”变成“为味道留下”,终究要回到餐饮的本质——用好的产品说话,用真诚的服务留客,用对本地文化的尊重扎根。

毕竟,再炫目的装修会褪色,再热闹的营销会消散,只有舌尖上的记忆,能让一个品牌真正“活”在消费者心里。