「热烈祝贺医院『再创佳绩』,9 月份门诊人数 7577 人,住院及门诊手术台数 426 台,10 月份开诊第一天门诊人数 451 人、手术 25 台。」

昨天,这样一张医院海报,在互联网传疯了。随后,「医院发喜报庆祝门诊人数创佳绩」的 tag 也顺利冲上热搜第二。

图源:社交媒体截图

庆祝归庆祝,争议也接踵而来。

热搜广场上,不乏质疑「医院装都不装了」的言论,也有网友认为这是在「希望病人变多」,让人看了不是滋味。

图源:社交媒体截图

随后,医院宣传和运营部门负责人回应,这张图源于 10 月 10 日的 9 月工作总结会议。

「会议通报当月及 10 月 9 日工作量后,相关数字被同步至内部工作群,一名新员工误将这些医疗工作量整理成喜报并发布到朋友圈,最终引发外界关注。」

负责人也在接受媒体采访中表示,「我们认识到了在思想意识和价值导向方面存在的问题,也暴露出我院在思想教育、规范管理方面的疏漏,我们进行了深刻反思。」[1]

医院发喜报,妥还是不妥?需要从 3 个角度来看。

第一,能不能发。

老实说,医院发喜报并不是一件新鲜事。

比如在「学科竞争」维度,今年 3 月,国家卫健委公布了 2023 年度公立医院绩效监测结果(即俗称的「国考」),上榜医院都纷纷发出喜报。

「xx 医院取得 xx 比赛一等奖」、「xx 医院再获自然科学基金」、「我院 xx 专家团队在 xx 领域再获新突破」——喜报,有时候是一种医院对外宣传展示的窗口,在公众心中建立专业的品牌形象,从而服务于后续患者选择以及诊疗开展。

图源:各医院官微

况且,从宣传的维度来看,医院发喜报,并不违反广告法或是其他的法律条例,属实无可厚非。

但第二个问题是,既然能发,我要不要发?

其实,医院发布喜报,很多情况是院里下达给宣传科的硬性任务。

比如,很常见的一种情况是,院里面如果谁申下了国自然、获得了什么样的奖项、国考排名之类的话题,这些喜报需要做到「应发尽发」。

东北某三甲医院宣传科老师韩骏(化名)表示,医院里给宣传科下达的规定里,疑难重症手术病例宣传要做到 0 错漏,这种适合图文推送的就直接推微信公众号。

「像一些明确的获奖、课题评审、比赛相关取得成绩就很适合做喜报,院里也有单独的资金给我们用来做喜报视觉优化。」

那既然,发喜报没问题,有时甚至是硬性任务,为什么偏偏这一次,戳到了大众的敏感点?

这就到了第三个问题——怎么发。

从网友们的争论,不难看出,大家最介意的点是医院到底应不应该用「就诊人数和手术数量」来发这个喜报。而类似的敏感讨论,已经出现过很多次了。

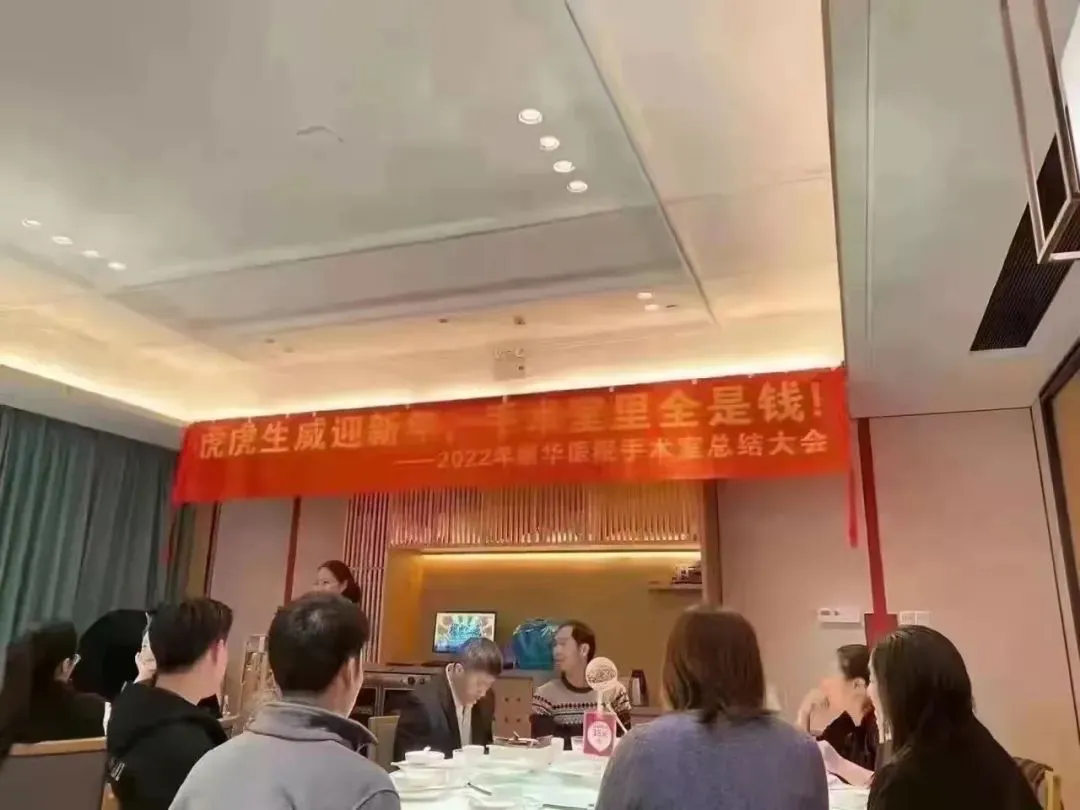

之前,东莞某医院在年会聚餐时拉了横幅,上面写着「虎虎生威迎新年,手术室里全是钱!」(点击查看丁香园往期内容:医院挂横幅「手术室里全是钱」,该不该被骂上热搜? )

更早些时候,广东某医院曾挂出横幅,「热烈祝贺我院 2012 年住院病人突破四万人次」——招致网友痛骂医院医生利欲熏心、医德沦丧。

图源:网络

对此,有同行表示,涉及到就诊人数、手术量这样的敏感信息,是医院宣传的绝对红线,「每发出一则喜报前,都要经过组内自查,副主任审核,最后再拿到宣传中心主任面前做最终审核。」

「我们医院定期也会对临床医生组织舆情相关的培训,每次都会单独强调医生在朋友圈发布的信息,同时我们宣传科这边也有内部举报机制,鼓励医生看到同事在朋友圈发布转载不当信息时,及时和院里上报。」

喜报并不是不能发,只是,同样的数据,只要换一种表述,可能就会起到截然不同的效果。

比起「医院『再创佳绩』,9 月份门诊人数 7577 人」,选择「成功服务 XX 人,为 XX 患者排忧解难」,既能体现一样的传播效果,也能让用户看得舒心。

传播学有个理论,受众不是被动地接受信息,而是主动地选择媒体以满足自己的需要。毕竟,单向式的宣传是局限的,在医患关系敏感的语境下更可能会引起争议。

不过,在这次事件中,倒是也有人认为,不必如此上纲上线,一个盈利性医院只要把人救了,挣钱也没毛病。

图源:社交媒体

最后,想说说医院的处理结果。

医院对于此次喜报事件的回应中表示,是新员工个人行为将喜报发布至朋友圈。在网络上的一段回应录音中相关负责人也表示,涉事员工已被处理。

截至发稿前,兰州市卫健委表示已经介入调查此事,具体处理结果还需等待后续通报。

图源:社交媒体视频截图

理论上来说,一个员工并不会脱离院方整体的要求,去做个人行为的医院宣传。不管讨论的正反方怎么说理、辩论,让新员工为舆论和情绪买单,多少存在不合理之处。

我们继续等一个后续通报。

策划:ZJUN|监制:islay