资料图。

阿吉翁等三人获2025年诺奖,推荐阿吉翁和钱颖一经典对话文章(全文)

2025年诺贝尔经济学奖授予乔尔·莫基尔、菲利普·阿吉翁和彼得·豪伊特,以表彰他们“对创新驱动型经济增长的阐释”。其中,一半奖金授予莫基尔,以表彰他们“发现了通过技术进步实现持续增长的先决条件”,另一半奖金则共同授予阿吉翁和豪伊特,以表彰他们“通过创造性破坏实现持续增长的理论”。

菲利普·阿吉翁演讲:创造性破坏的力量

菲利普·阿吉翁:谢谢。非常感谢大家邀请我来到这里,非常高兴看到钱颖一。在八十年代,颖一和我是哈佛的同学,和他一起工作学习过,后来读过他写的很多文章,受到很多启发。

今天讲的内容很大程度上是基于我在两年前出版的《创造性破坏的力量》,目前已出版中文版。

熊彼特的重要贡献之一是提出创造性破坏的概念,解释了新的发明取代旧的技术的过程。当我在学校学习增长理论的时候,还接触不到熊彼特模型,我们是基于索罗的新古典主义的增长理论学习的,这个模型的主要理论是资本的积累推动了经济增长,而不是通过创新。

在1987年,我和豪伊特提出了一个增长模式,其中运用了创造性破坏的理论。这一模式基于下面三个观点:

第一,长期增长的驱动力来自创新积累,每一个创新者都是在前人创新的基础上进行创新。

第二,企业家的创业活动带来了创新,对创新租金的期许是其动力。

第三,创造性的破坏,新的发明取代旧的技术。

这一范式揭示了创新过程中的一个矛盾:一方面,需要创新租金来鼓励创新者进行创新,这是至关重要的。而另一方面,既有的创新者往往利用这些租金阻碍后起的创新,因为他们不希望自己遭到创造性的破坏。这就是矛盾所在,既对租金有需求,又不希望这些租金被用来阻止未来的创新,所以市场经济中的政府规制需要处理这个矛盾。

熊彼特是比较悲观的,他认为第一批创新者会成为根深蒂固的利益集团。但我们认为,有一些力量能够抵消熊彼特认为的悲观因素。

下面讨论经济史的一些主要迷思,然后重新思考市场经济的未来。

第一个迷思是长期停滞。

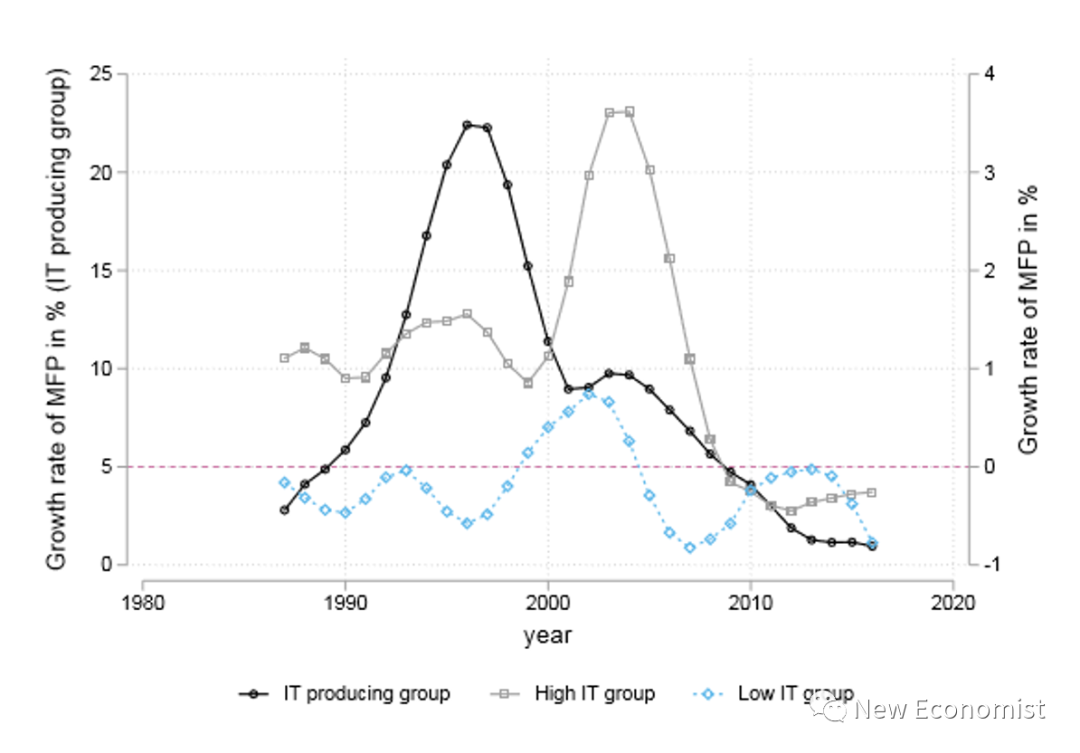

观察美国全要素生产率(TFP)的平均增长情况,在经过 1995到2005年的增长后,2006年之后又开始下降,尤其是IT行业。最合适的解释是,在IT革命时,谷歌、沃尔玛、亚马逊、微软、Facebook的背后有强大的社会资本,他们知道如何有效地运用在IT领域。

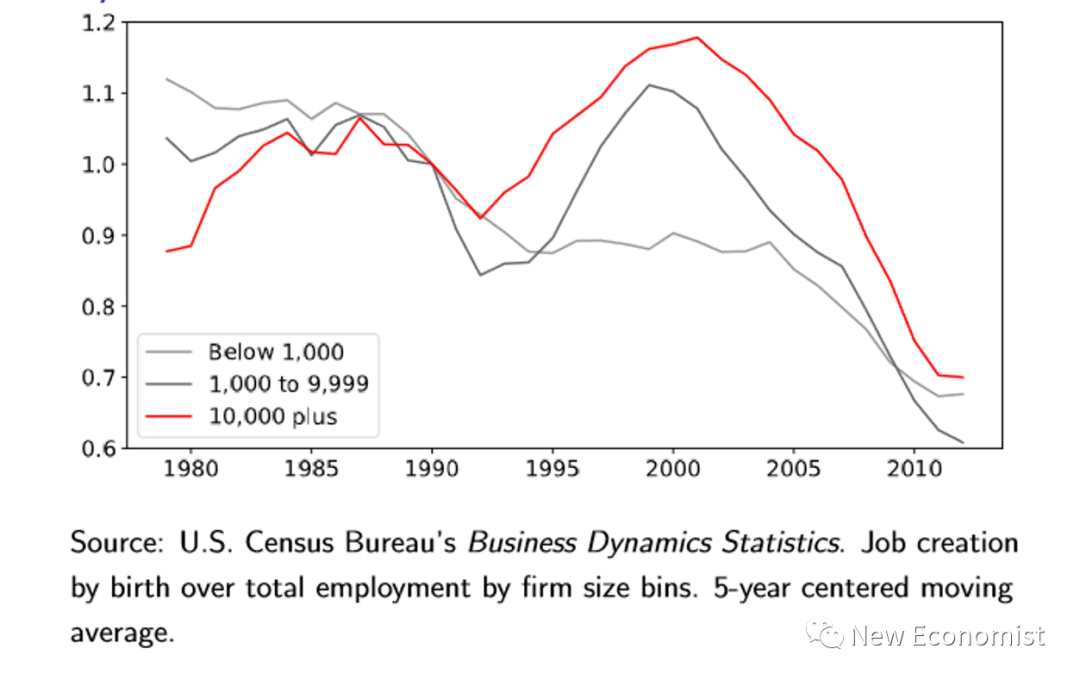

全要素生产率提高激励了增长,1995年到2005年有较高的增长,但最终他们阻止新的创新者加入。可以看到,2000年起新进入的公司下降了。因为这些已有的公司太强大了,他们阻止新的创新公司进入市场。这也是熊彼特当年所担心的,即过去的创新者会成为阻碍未来的创新。所以必须要用竞争政策打破这个僵局。如果有好的竞争政策,就能够扭转生产率下降的趋势,这是我们希望所在。合适的竞争政策对美国非常重要。

第二个迷思是中等收入陷阱。

观察韩国1960—2010人均GDP的增长会发现,上世纪60年代开始,增长率非常高,但此后逐渐下降,到2010年已经比1990年低了很多。用中等收入陷阱来解释这个现象。增长的方式要么以追赶式创新的办法,模仿一些现在位于前沿的国家或者进行自主创新,即前沿创新。但这两种方式所适用的制度和机制是不一样的。

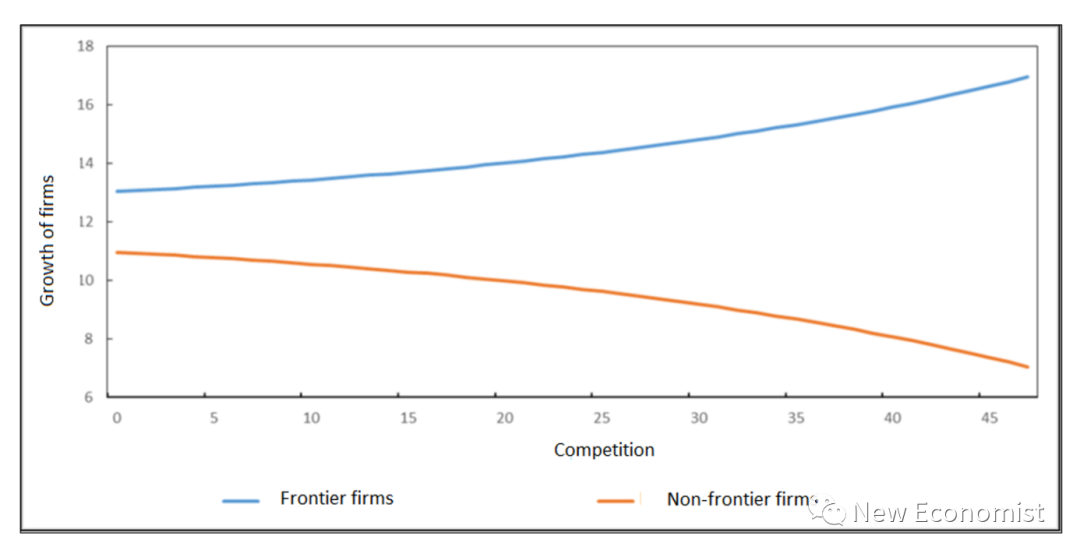

竞争对前沿增长是有益的。想象你在教室里有学霸也有学渣,突然我把门打开,让一个成绩非常好的学生进来,会发生什么呢?学霸会继续努力学习保住学霸位置,而学渣本就已经没有信心,又来了一个学霸,现在信心更不足就更不学了。这与企业的发展是一样的。

图上蓝颜色线的是处于前沿的公司。在积极的竞争中,他们的创造力也更强。但橘色的,也就是非前沿的公司,在更激烈的竞争面前,他们的表现会更糟糕。当一个经济体更接近技术前沿,也就会有更多蓝色的公司,而不是橘色的公司。对于前沿性产业,竞争是很关键的;在追赶式的产业中,竞争政策就没那么重要了。

回到韩国的例子。在追赶阶段,有很多大型联合企业在韩国出现,他们不仅阻止了一些新公司进入市场,同时也会给政府施加压力,拒绝开放,拒绝新的竞争。韩国在90年代末出现了金融危机。危机让大的财团实力大大折损,他们不仅向新的进入者敞开了怀抱,同时在韩国经济当中又引入了更多开放和竞争,因此进入21世纪的增长是非常明显。

下面反思资本主义。

把新冠疫情作为一个有关资本主义缺点的启示点。在美国,它展示的是一个不理想的社会模式;在欧洲,它揭露了一个低质量的创新系统。

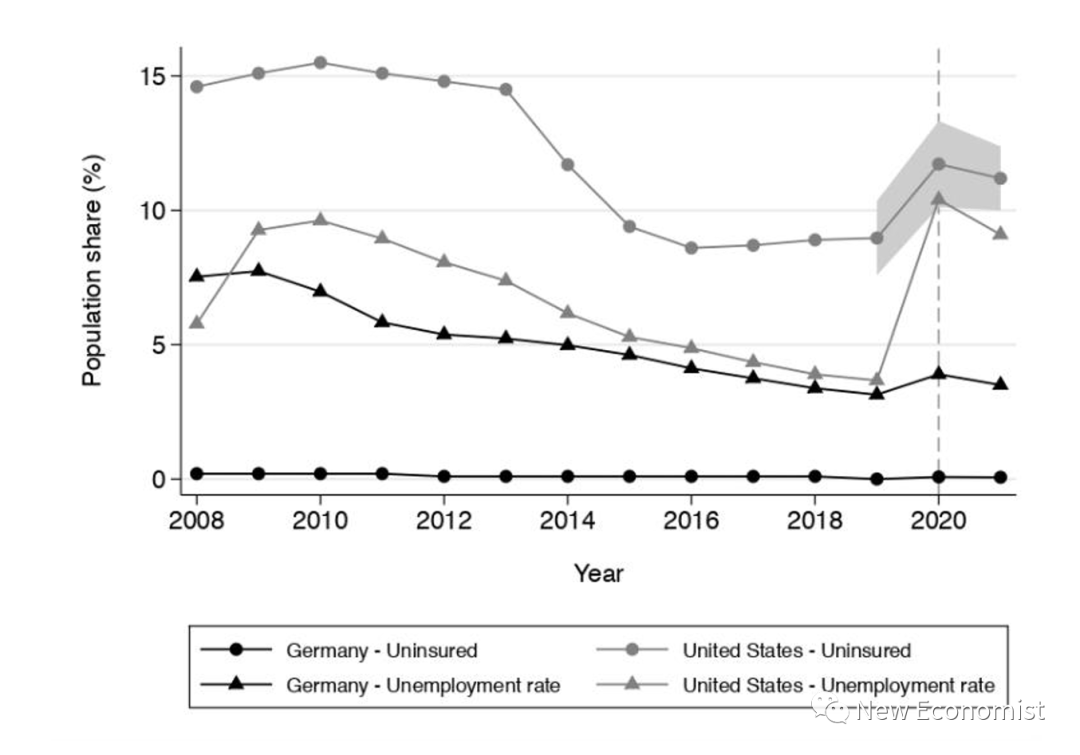

德国和美国失业率和保险相关的数据。黑颜色的是德国,灰颜色的是美国,三角形代表失业率,圆圈代表未上保险的人数。在疫情期间,美国的失业率是上升的,在美国失业也意味着失去健康保险。注意观察带有灰色圆圈的线,拥有健康保险的人的减少跟失业是相关的。奥巴马医疗计划曾经让很多人得到了医疗保险,但当疫情发生,需要保险的时候,更多的美国公民已经失去了自己的健康保险。在德国,基本上每个人都是有保险的,没有保险的人数基本上是零。

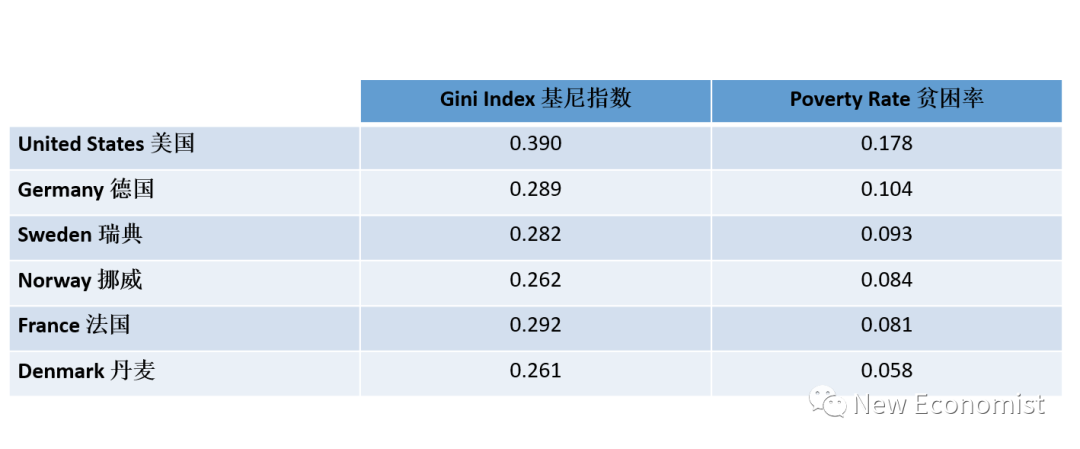

再看一下其他的相关数据,比如基尼系数,代表着社会平等性的指数。

美国比德国、法国和斯堪的纳维亚国家高很多。美国贫困率也是比德国、法国,以及斯堪的纳维亚国家更高。

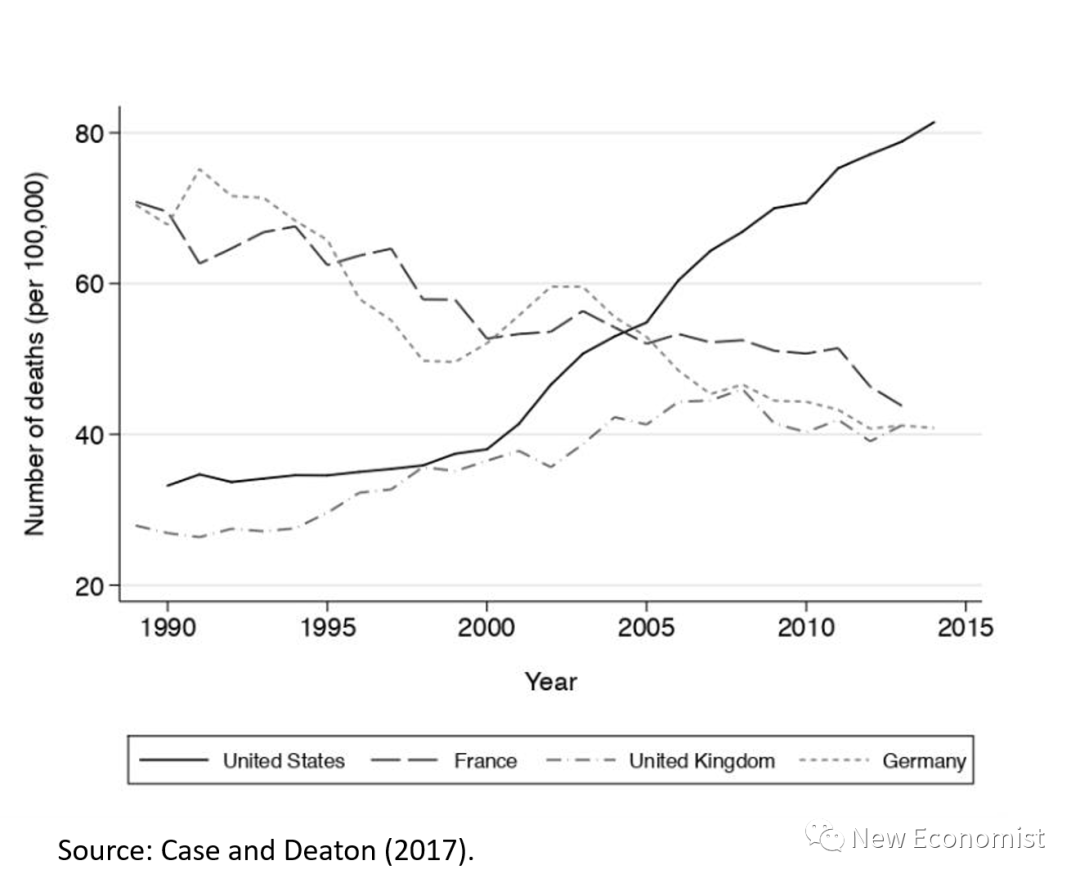

这是未受教育的中年人的死亡率。2000年开始,美国的这一数字开始上升,在法国和德国相同的时间这部分人群的死亡率是下降。在美国,人们很担心失业,他们干脆去吸毒,麻痹自己,死亡率因此增加。也就是说,如果在美国没有工作就会失掉收入和医疗的保障。

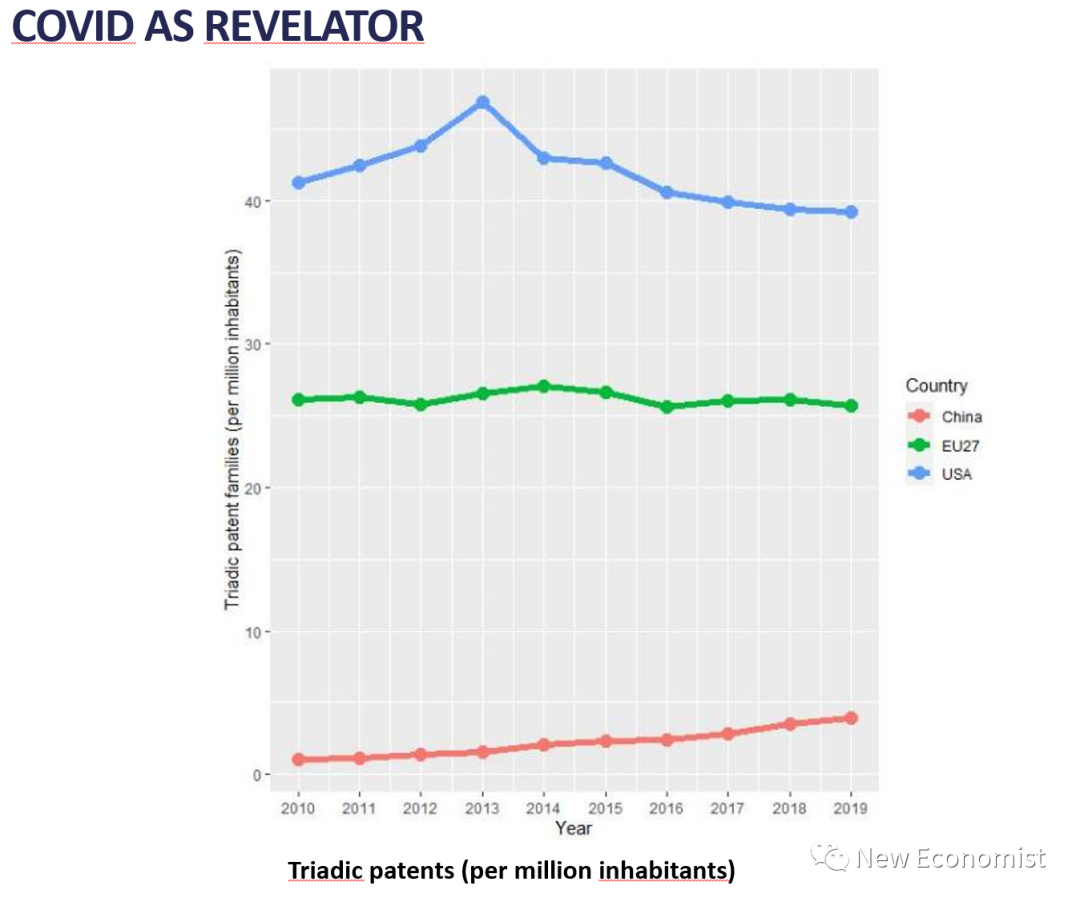

另一方面,在创新上,美国处于绝对的主导地位。每百万居民的专利数量,美国遥遥领先于中国和欧盟。实际上,中国表现已经很好了,因为中国的人口基数是极大的,中国的这一数据是上升的。在其他数据上,比如专利的申请数量,每百万居民同时被引用专利的数量,美国仍然遥遥领先,然后是德国、法国,其他斯堪的纳维亚国家。

我们希望市场经济模式要结合美国模式优势和欧洲模式的优势,希望这一模式既拥有像美国那样的创新精神,也有丹麦那样包容保护的环境。有些人说鱼和熊掌不能兼得,要么创新,要么受到保护,只能二选一。但我想仍然可以在三件事情上做文章,既鼓励创新精神,又实现合理保护。

第一是就业市场的弹性安全(Flexsecurity)。

在丹麦失业了,两年里可拿到薪酬的90%。同时,国家会帮助失业者找到新的工作。在丹麦,企业关停与否、是否失业,对员工的健康和精神压力是没有影响的,因此也就不会有循环系统疾病。丹麦系统对创新很有益处,既有非常弹性安全的劳动市场,又提供足够的保护性。

第二是教育政策。

很多国家都非常期待像爱因斯坦这样的人才出现。在美国,家长收入与发明数量是相关的,当家长有钱的时候,发明的可能性就大大增加了。但在芬兰,相关性就没这么大。早期,家长的收入越高知识程度越高,他们会把自己的知识传给自己的孩子,把企业家创业创新的精神也传给自己孩子。但在1970年,芬兰进行了重要的教育改革,这使得所有人都能够享受免费且高质的教育。改革的结果提升了非富裕家庭的孩子的创造发明概率,芬兰的创新率增加,这也使增长变得越来越包容。教育是提升发展质量和包容性的又一个好政策。

第三是竞争政策。

在美国IT革命中出现的很多大型联合企业阻碍创新,拒绝其他公司进入这个行业。现在改革美国的竞争政策,就会再次启动创新,新进入的人和企业会继续创新,同时也会提升社会流动性,因为创造性破坏能够提升社会流动性。

熊彼特非常担心既有的创新者会成为根深蒂固的利益集团,阻止未来的创新。政府很重要,它能够引入积极的竞争政策。但有时候政府会遭遇私营部门的贿赂,所以需要民间团体来谴责腐败行为,阻止根深蒂固的集团势力腐化政府。这种政府、市场、民间团体间形成的“黄金三角”,就是对当年熊彼特担心既有竞争者会阻碍未来的创新的回应。

谢谢大家,我基本上就讲完了。我写的《创造性破坏的力量》已经有中文版。另外一本书是《创造性破坏的经济学》,即将在法国出版。非常感谢大家的聆听。