最近,一项上海交通大学医学院和哈佛大学合作的研究,给出了一个惊人的数字——

每天进食时间限制在 8 小时内的人,死于心血管疾病的风险,比每天进食时间超过 12~14 小时的人高出 135%。

这不就是一直很火的 16+8 轻断食吗?又翻车了?

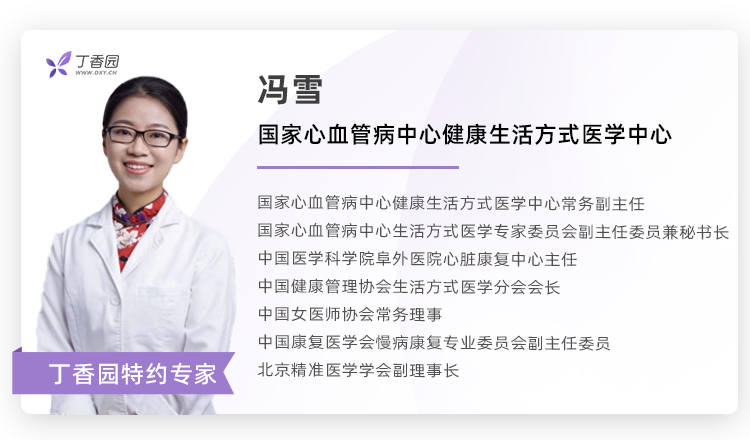

先别急着下结论,本文将在国家心血管病中心健康生活方式医学中心的指导下,深度剖析有关轻断食的各种研究进展,一起来看看 16+8 到底翻没翻车。

16+8 又双叒叕跌下神坛?这么多研究到底谁靠谱

先来简析一下最新的这项研究。

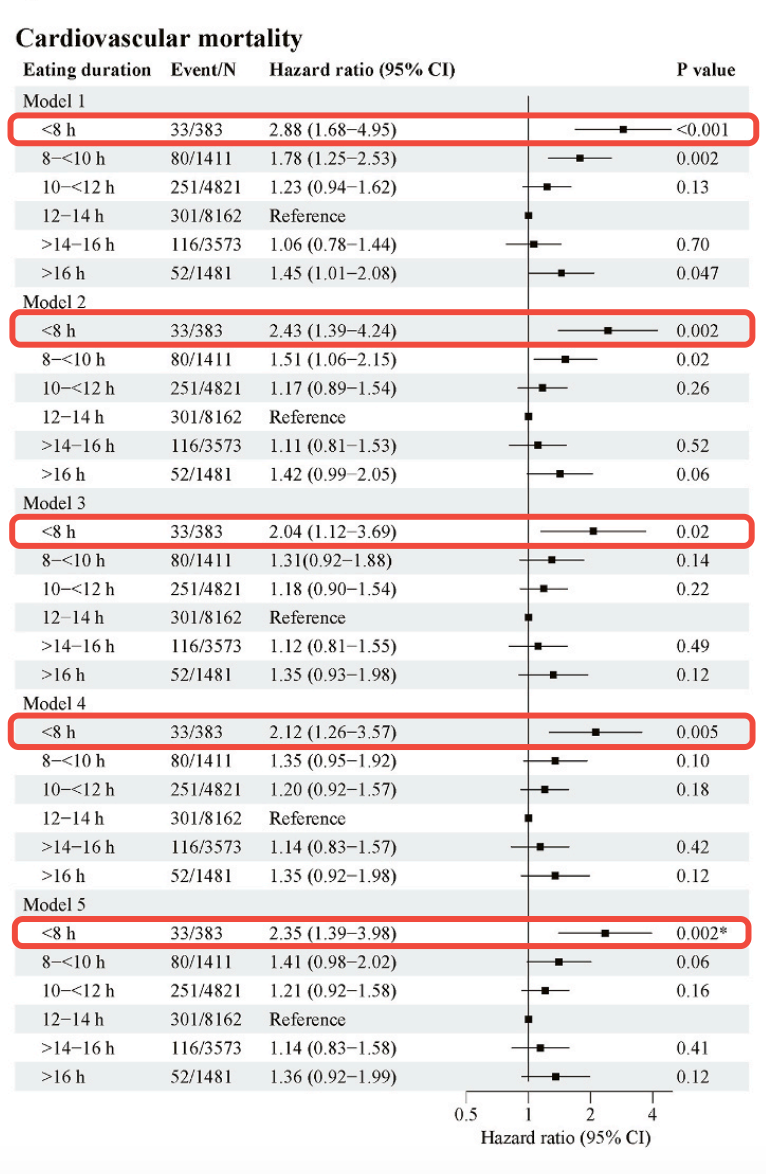

研究共纳入 19,000 多名成年人的每日进食数据,根据不同进食时间分组后,分析各组人群的死亡风险,包括全因死亡风险、心血管死亡风险、癌症死亡风险等。

结果显示,与典型进食时间 12~14 小时的人群相比,每天进食时间小于 8 小时,心血管死亡风险增加 135%(HR=2.35,95%CI 1.39~3.98)。

而且,无论如何进行亚组分析,<8 小时人群的心血管死亡风险持续存在。也就是说,虽然仍然只是「相关性」,但这种「正相关」非常显著且稳定。

这也不是 16+8 第一次被发现会增加死亡风险。

去年 3 月,美国心脏协会科学会议公布的一项合作研究显示:16+8 饮食法使心血管疾病死亡风险增加 91%,这一结论一度引发全球热议。

不过,作为饮食方式上的「顶流」,证明 16+8 对身体有益的研究也有很多。

例如,北京协和医院团队在 Nature 子刊发表的一项随机对照试验显示,在 6:00~15:00 间进食,不仅能大幅降低体重和体脂率,还能提高胰岛素敏感性、降低空腹血糖、增加肠道菌群多样性以及抗炎。

有人说它好,有人说它不好,这么多研究,到底谁的结论更靠谱?

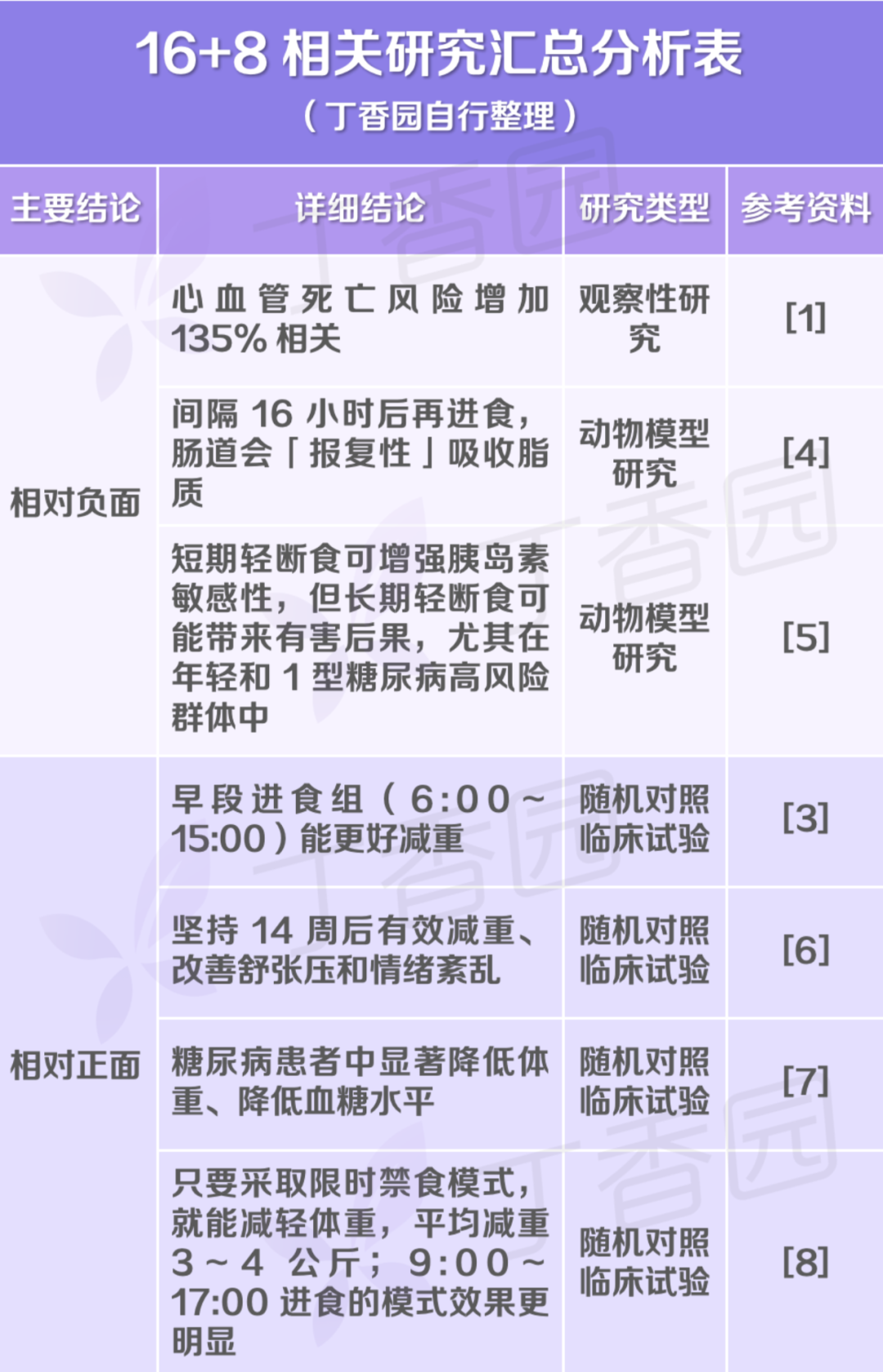

为了搞清楚这个问题,我们整理了多项研究,并对比了它们的研究类型与结论——

不难发现,「说它好」的研究中,随机对照临床试验占比更大,而「说它不好」的研究中,则是观察性研究或动物研究更多。

也就是说,如果单从证据等级上来评价,似乎「说它好」的结论更加可信。

所以,到底应该怎么吃?

最开头的研究,与其同刊发表的社论中,期刊主编 Anoop Misra 博士也综合了数十项相关研究,全面分析 16+8 的利弊,最终他得出的结论是:「还需要更多、更高质量的研究持续论证。并且,类似 16+8 这样的间歇性断食并不适合所有人。」

而这个观点,其实就是当前的主流观点。

国家心血管病中心健康生活方式医学中心注册营养师吴一凡直言:「一些研究的结果并没有让 16+8『跌下神坛』,因为本就没有神坛。」

16+8 的断食方式具有适应人群,本就不适用于孕妇和儿童、年轻人等需要足够能量完成生长发育和身体活动的人群,或是已经发生营养不良的疾病人群。是否符合间歇性断食要求需要综合的健康生活方式评估和管理。

吴一凡介绍,间歇性断食的基础原理——制造能量缺口,并没有动摇。「16+8 只是制造能量缺口的一种形式。因为不用费劲地计算每一顿要吃多少热量,只要定好闹铃,到点吃饭、到点禁食,相对更好执行一些,所以受到更多人青睐。」

另一方面,日常生活中大家常说自己在「16+8」,其实很可能是在「乱挨饿」。

国家心血管病中心健康生活方式医学中心常务副主任冯雪教授就提到:「断食 8~12 小时后,我们的细胞受到饥饿威胁,开始节约能源、自我保护。这种效应又会激发心脏、肝脏、大脑、胃肠道等所有器官的潜力,使其提高性能,准备应对压力。」

而且,在间歇性断食期间,为了适应环境改变的压力,身体的每一个细胞都会进行系统性修复;在断食结束、进入恢复期之后,正常的进食、良好的睡眠,又会把身体带入一个细胞生长、功能性组织重建的全新状态。

这样往返交替,最终就达到了修复和新生的效果。

「所以间歇性断食,它在医学上是一种非常严谨的、用于治疗肥胖及其他代谢类疾病的营养治疗方案,处方里对于断食时间、断食频次、断食期间营养供给都应该有非常明确的规定。」

说了这么多,到底该怎么吃?

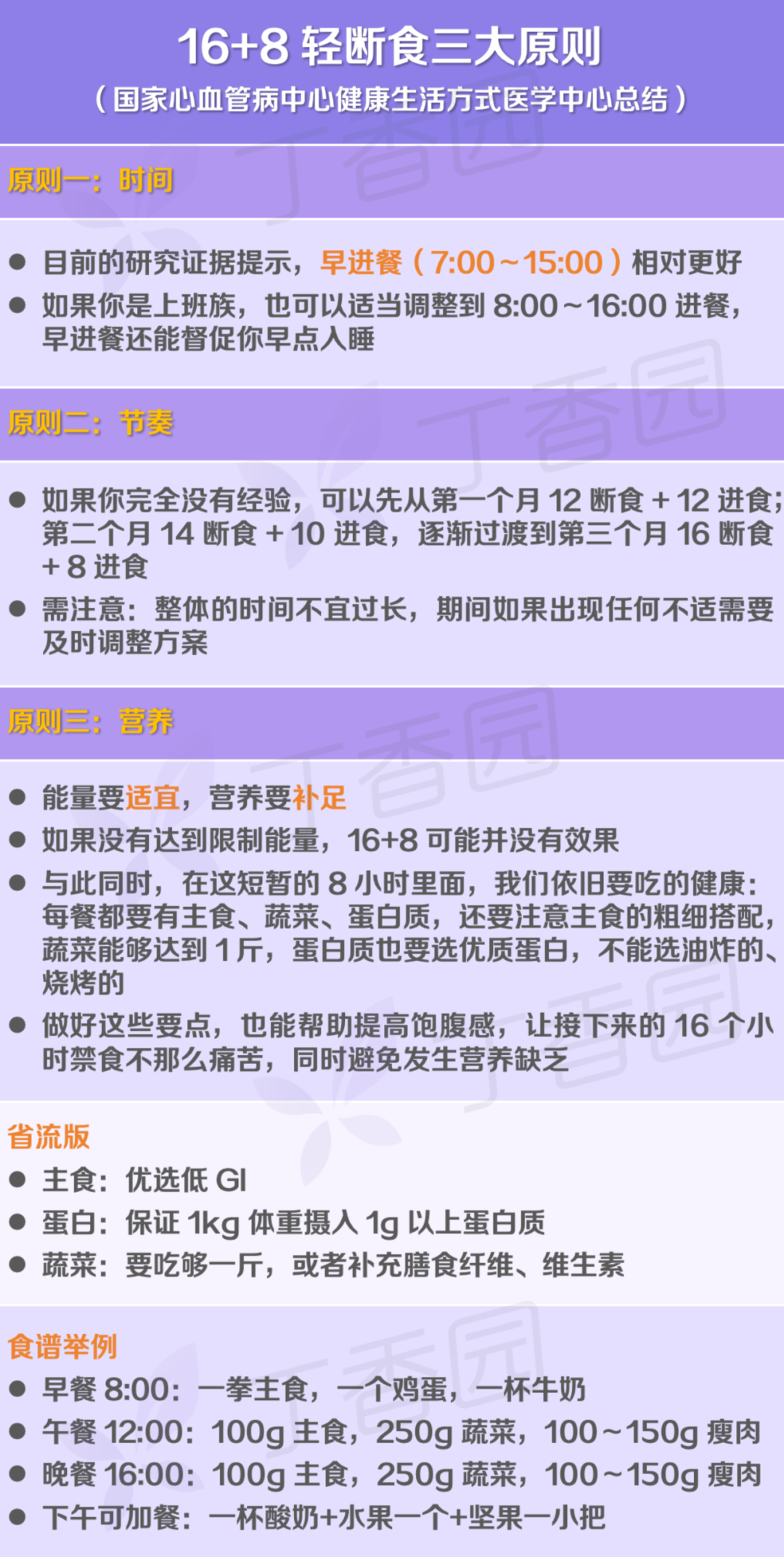

以下是国家队提供的 16+8 三大原则,快转给需要的人(和你自己)吧——