网上一旦出现“男人到底行不行”的话题,总会引发正反两方的激烈辩论。

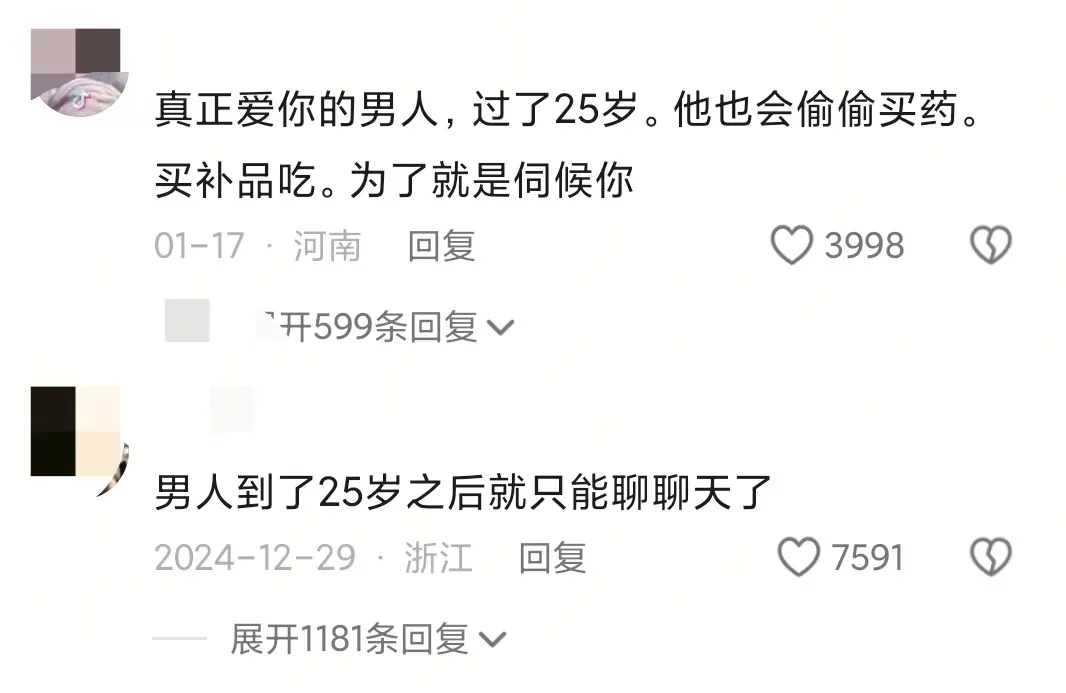

今年社交平台上流行一种说法:男人过了25就是65,其含义从“男人花期太短”,延伸到“男人真的不行了”。

硬币的另一面是男人消费力雄起,带动游戏、垂钓、户外、数码等男性用户为主的消费市场崛起,从侧面印证着中国男人重新支棱起来了。

这个问题虽然永远没有标准答案,却引起了不少共鸣:大家对于“行不行”真的很在意。

男人的这份在意,也把“蓝色小药丸”——这个含着诺贝尔奖金汤匙出生的神药,推到了矛盾的十字路口:一方面,这颗小药丸连续20多年年满足着全球几十亿男人的需求;另一方面,林子大了什么鸟都有,庞杂的市场越来越鱼龙混杂,正规好药让男人找回自信,买错药不仅让人怀疑人生,还顺带怀疑整个市场。

在市场快速发展的过程中,良莠不齐的商家纷纷涌现,神药的发展也难免滋生出离谱的套路。

意外诞生的“蓝色小药丸”,27年凶猛席卷全球

很长一段时间内,中国人都谈“性”色变,抗ED类药物更是禁忌之药,在一些影视剧中,都会默契地用“蓝色小药丸”来称呼。

这类药物从被发现到现在,经历了二十多年的风风雨雨和爱恨纠缠,围绕着成分、品牌、商标、名称等方面,产生了很多迷思。

想要搞清楚其中关窍,需要注意两个关键节点。

1.商标的渊源:“Viagra”与“伟哥”分道扬镳

世界上第一颗蓝色小药丸诞生于一场意外实验。

上世纪90年代,美国辉瑞意外发现枸橼酸西地那非对男性勃起功能障碍(ED)效果明显。这个实验原本是为了治疗心血管疾病,结果参与试验的志愿者发现,心血管反应一般般,反倒是另一个器官的血管十分亢奋,以至于一些人拒绝归还该药物,谎称:“扔马桶冲走了。”

辉瑞意识到自己无意中挖到了金矿,于是立马申请专利。辉瑞申请专利的名字是Viagra,取“活力”之意。

1998年3月27日,这个全球男人苦苦等待的口服抗ED药,终于在美国上市。

Viagra在美国上市后第一周,每天就能开出1.5万张处方,第七周达到每天27万张处方,创下了世界医药史上的最新纪录。

因为太受欢迎,市场上的Viagra一片难求,辉瑞原本定价每片10美元,但在香港能炒到77美元。

国内外媒体争相报道,《时代周刊》称:“世界等待此药已经4000年!”

进入中国市场后,辉瑞曾在香港注册“偉哥” 商标,并用于当地市场。随着 Viagra 相关信息进入内地,“伟哥”这个顺口的名称在媒体宣传下,很快在国内流传开来。

值得注意的是,1998年5月“伟哥” 这一名称在大陆地区被中国企业注册,辉瑞则申请 “万艾可” 作为 Viagra 在大陆市场的正式中文名。

从那一刻起,“Viagra”与“伟哥”二字正式分道扬镳。

2.国产品牌纷纷入局,为“伟哥乱象”埋下伏笔

2014年是抗ED类药在中国市场发展的分水岭。

变化的起因是,2014年5月13日,辉瑞手中持有的枸橼酸西地那非片在中国的ED用途专利保护正式到期。

万艾可西地那非的专利保护到期仅3个月后,白云山就迅速推出旗下仿制药“金戈”,成为“国内首款西地那非仿制药”,同时获得‘伟哥’商标许可使用权,在媒体上以“中国伟哥”自居,吸引了全国目光。

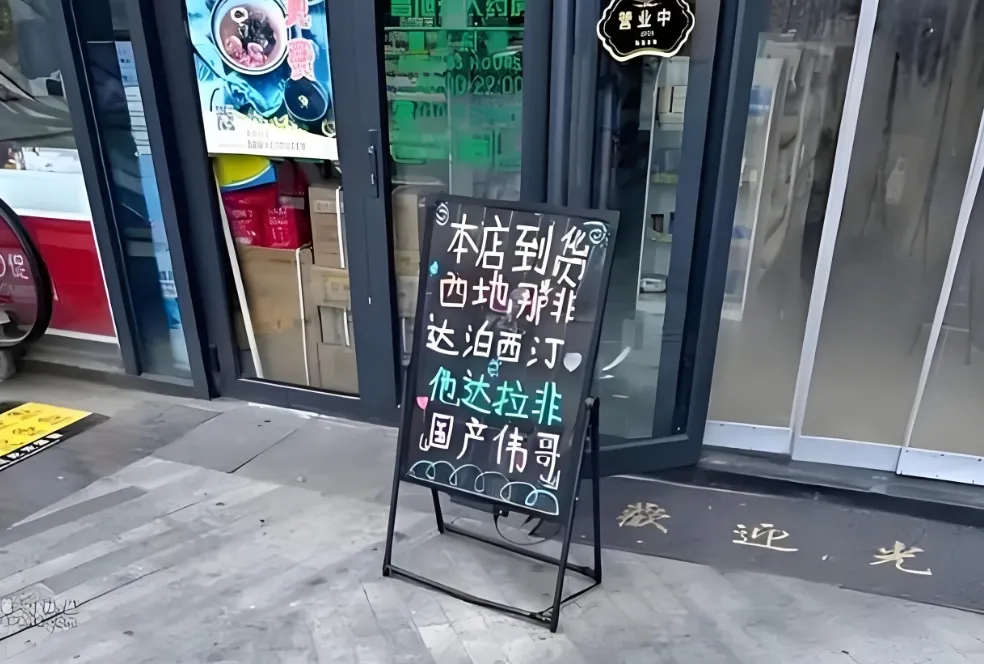

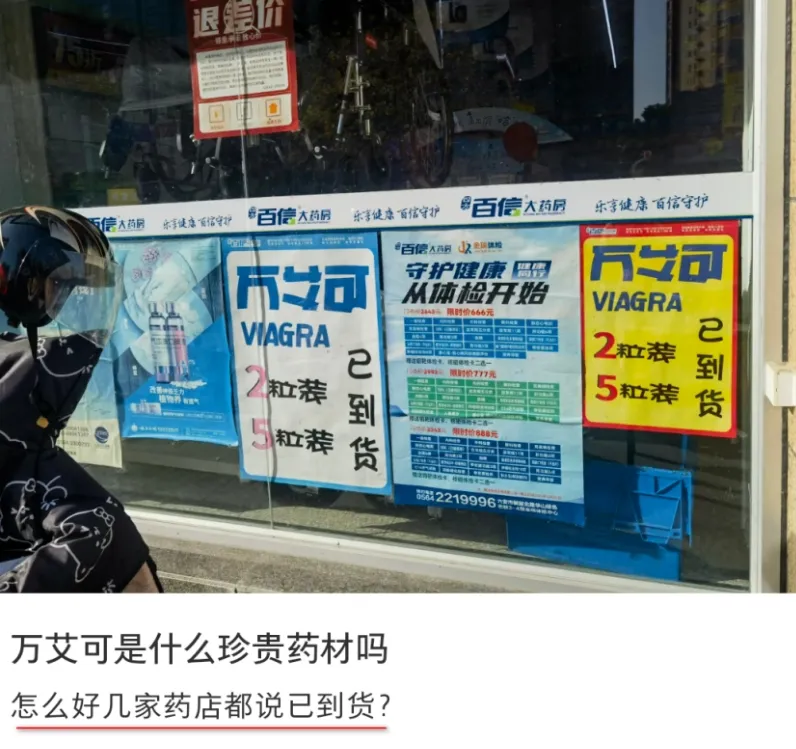

白云山之外,山东齐鲁制药的西地那非仿制药“千威”在2020年获批上市。其他蛰伏已久的国产企业也纷纷发力,在短时间内生产出大量同类药。一时间,原研药和国产药两分天下,各种药店渠道也不再谈“伟哥”色变,再加上互联网高速发展,使得如今线上买药也很便捷。

然而,狂飙背后必有隐忧,抗ED类药物成为刚需之后,市场里有人瞄准了这块蛋糕,各种“伟哥”乱象也开始悄然滋生。

中年男人的神药,为何走下神坛?

过去27年,抗ED类药物让几十亿男人“有求必硬”,结果现在它自己也遇到了“中年危机”。

整个市场越做越大,显性需求也随之增加,盘子越来越大原本是好事,但自从“伟哥”自立门户后,授权模式使得市场更加复杂。

譬如市场上伟哥牌ED类药物有不下50种,在电商平台搜索“伟哥”,出现的伟哥牌药物,其品牌方、商标注册方、生产方可能是三个完全不同的主体。

这种名字相似却产品繁杂的乱象下,有的消费者若搞不清“我买到的伟哥是不是美国那个伟哥”,轻则货不对版浪费钱,重则药不对症反而有可能伤害身体。

其中有两种现象,隐秘性很强伤害性极大。

1.挂羊头卖狗肉,劣币碰瓷良币

万艾可刚问世的时候,受限于专利保护,中国大街小巷冒出了不少“神奇药酒”。表面看和此前的大补药酒没什么区别,但效果吊打传统配方,其背后的绝招就是在酒里加西地那非,这种“挂羊头卖狗肉”式的营销套路,如今仍是搅乱市场的推手之一。

举个例子,很多“伟哥”商标授权下的产品与宣传严重不符。从电商平台可以看出,一些伟哥牌产品,自称“成立于1998年”或“27年原研品质”,在详情页上偷换概念,用盗图和张冠李戴的话术,借原研药的品牌光环混淆视听。

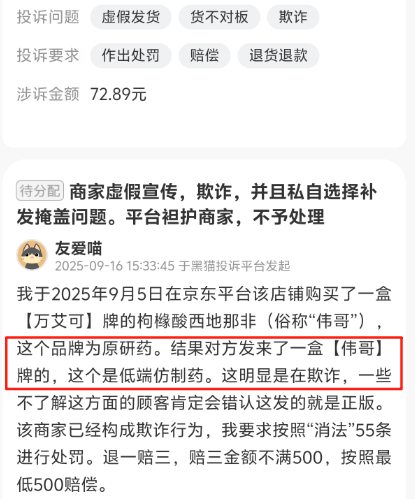

在黑猫平台上,关于“伟哥”的相关投诉中,有49%围绕着虚假发货与货不对版:有的商品标题或详情页标注为“伟哥小蓝片”或“原装进口伟哥”,实际为国产仿制药、保健品或无关产品;有的下单页面显示为万艾可,实际收到其他品牌或非药品类产品。

从黑猫平台的留言可以看出,有不少用户反应买的是进口伟哥,收到的是【伟哥】牌仿制药,想维权却投诉无门。

这种碰瓷行为长此以往,难免会导致劣币驱逐良币,对整个品类的伤害都是不可逆的。

2.放大焦虑,把伟哥和“性福”挂钩

市场上有不少ED类产品,为了提高销量打着“更幸福”的幌子诱导消费者买药。

社交平台上有网友分享,自己看了某些“伟哥牌”药物宣传会更强,本身没有ED问题也会出于好奇心买来尝试。

更过分的是,一些商家会把“伟哥”、“大剂量”等词在详情页放大加粗,给人一种量越大越好用的错觉,一些不懂药理的年轻人可能就会无意买错药。

如今,更好、更强已经逐渐成为一种“前置性焦虑”,被一些不法商家利用并放大。这种为了卖货无所不用其极的营销方式,不仅会伤害用户的身体,也会损害用户对行业的信任。

如果企业长期以逐利为目的,结果只能是消费者和行业两败俱伤。

“价格”卷不动,破局还有一条路可走

决定行业天花板的,从来不是打低价战、卖概念,而是品质之上的性价比。

让整个抗ED药物市场健康发展,除了靠低价吸引消费者,还有一条路可以走:用创新研发破局。

现在行业内更多公司把精力和财力花在商标授权与虚假广告上,这其实是本末倒置,毕竟行业可持续发展才是真正的宝藏。

如今的市场繁荣背后,有不少企业靠商标授权、打擦边球短期盈利,长此以往终将毁掉整个赛道。破局之路,在于回归患者需求本质,守护品牌创新力量。

品牌应该把精力用在研发与创新上。比如西地那非、伐地那非、阿伐那非、他达拉非等药物,虽然同属抗ED类药物,但是通过新药品成分研发获取市场,不仅能满足更多用户的多种需求,还能促进市场繁荣。

除此之外,普通消费者也要打破认知壁垒,提高辨别能力:

比如有些消费者只比价不比量,只选最便宜的却忽视每种药的剂量不同、对症情况也不同,必要时需遵医嘱买药;针对市场乱象,消费者要擦亮眼睛,不能只看药盒上的“伟哥”二字,需看清是否为正规药企生产,避开“三无”产品;更不要被张冠李戴的错误信息误导,只图效率不看疗效。

恰逢今天是10月28日男性健康日,男性健康不是小事,不能让“劣币驱逐良币”的现象发生。企业得坚持做对的事,消费者也要清醒认识到:只有正确的药,才能治病。