目前对肝癌的治疗,往往是「应切尽切」的思路。然而,肝癌术后复发率高达 80%,甚至很多患者一年内就复发。

刚刚,复旦大学附属中山医院周俭教授团队在 2025 年欧洲肿瘤学学会年会(ESMO)上公布了 CARES-009 研究最新结果,首次填补了肝癌患者围手术期新辅助治疗方案的空白。

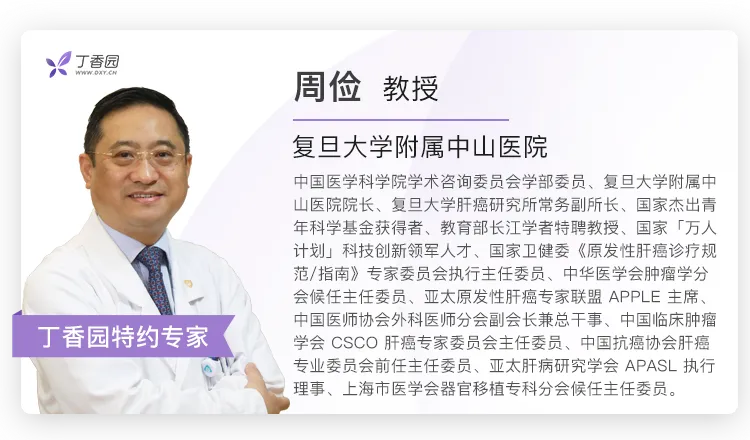

研究同期发表于《柳叶刀》。丁香园特邀 论文通讯作者、复旦大学附属中山医院院长周俭教授 共同解读。

论文截图

复发率高达 80%,肝癌治疗难题如何破解?

手术切除被认为是早期肝细胞癌患者的首选根治性治疗方式。然而,高 80% 的术后复发率,成为了肝癌治疗的重大挑战。

此前,学界研究者们已经提出,通过围手术期的新辅助治疗可有望降低复发风险。但是,具体怎么治才有效,仍然缺少高级别证据。

已有的一些相关研究均未呈现出显著结果。如术后使用索拉非尼辅助治疗的 III 期研究显示,未能改善无复发生存期(RFS);术后阿替利珠单抗联合贝伐珠单抗的辅助治疗则提示,虽然可提高 RFS,但获益未能随时间持续。

这一难题究竟该如何破解?

在中国科学院院士、肝胆肿瘤外科与肝脏移植学家樊嘉教授的指导下,复旦大学附属中山医院周俭教授团队牵头开展 CARES-009 研究,把目光聚焦在卡瑞利珠单抗(camrelizumab)和阿帕替尼(rivoceranib)上。

图源:clinicaltrials.gov

卡瑞利珠单抗(camrelizumab)是一种人源化抗 PD-1 单克隆抗体,而阿帕替尼(rivoceranib)是一种选择性 VEGFR2 酪氨酸激酶抑制剂(TKI)。

在此之前已有研究显示,卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼在不可切除肝细胞癌患者中显著延长了总体生存期(OS),中位 OS 达 23.8 个月(95% CI 20.6–27.2)。

而本次最新研究,旨在评估围手术期卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼治疗在可切除的中高复发风险肝细胞癌患者中的疗效与安全性。

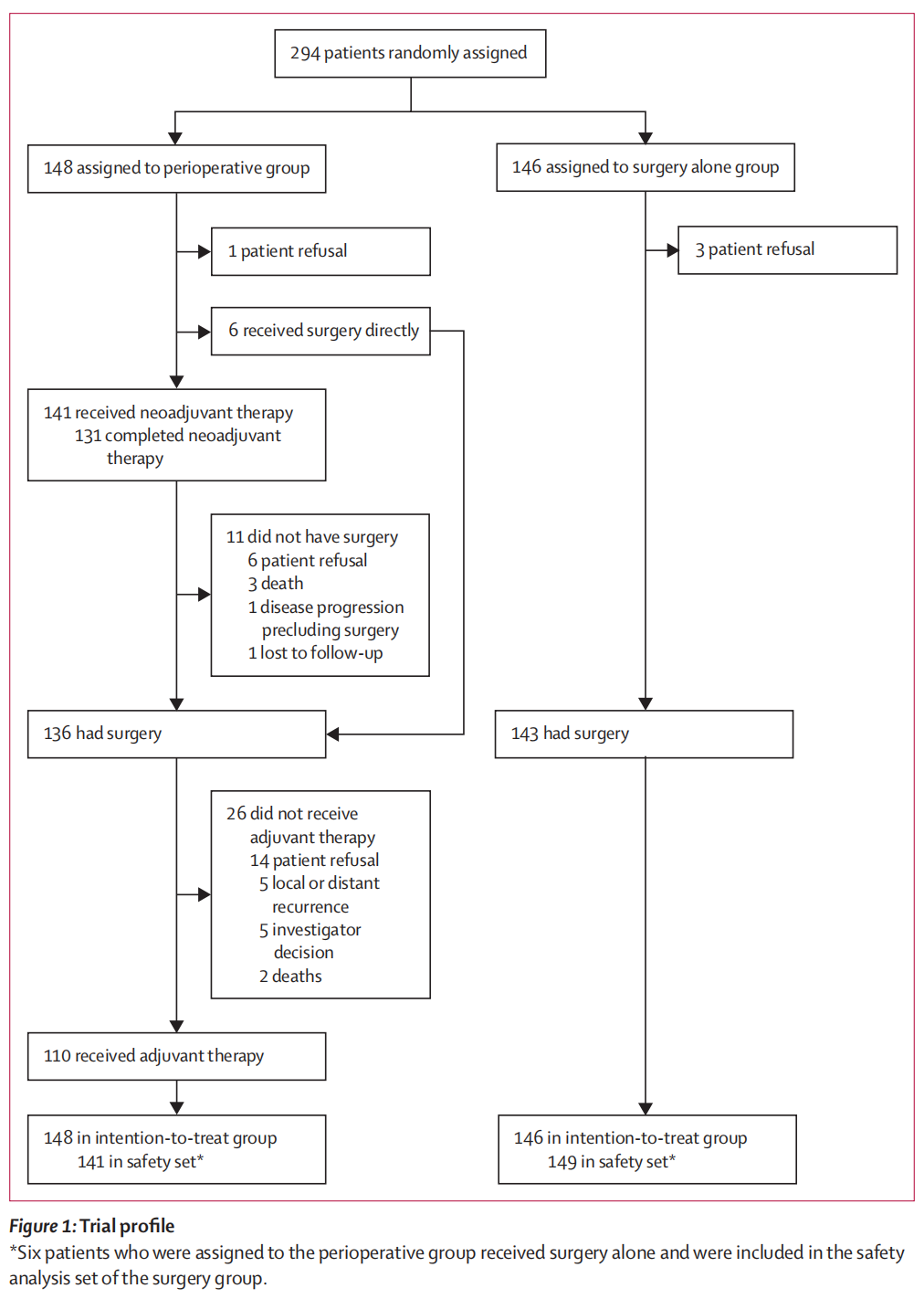

这项多中心、开放标签、随机的 II/III 期临床试验在中国 16 家医院开展。入组患者为中国肝癌分期(CNLC)Ib–IIIa 期、无 Vp4 型门静脉癌栓的可切除肝细胞癌患者。

研究共 294 例患者入组,其中男性占 87%。148 例随机分配至围手术期组,146 例分配至单纯手术组,并按 CNLC 分期及乙肝病毒(HBV)感染状态分层。围手术期组接受 2 个周期的新辅助卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼治疗,随后行手术及辅助治疗。

主要终点为事件无进展生存期(EFS),在意向治疗人群中由研究者评估。

论文截图

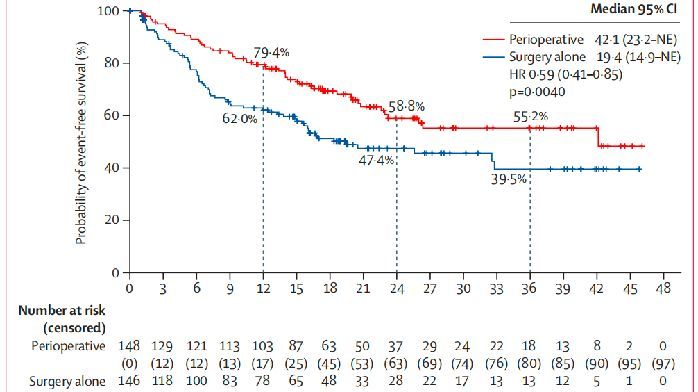

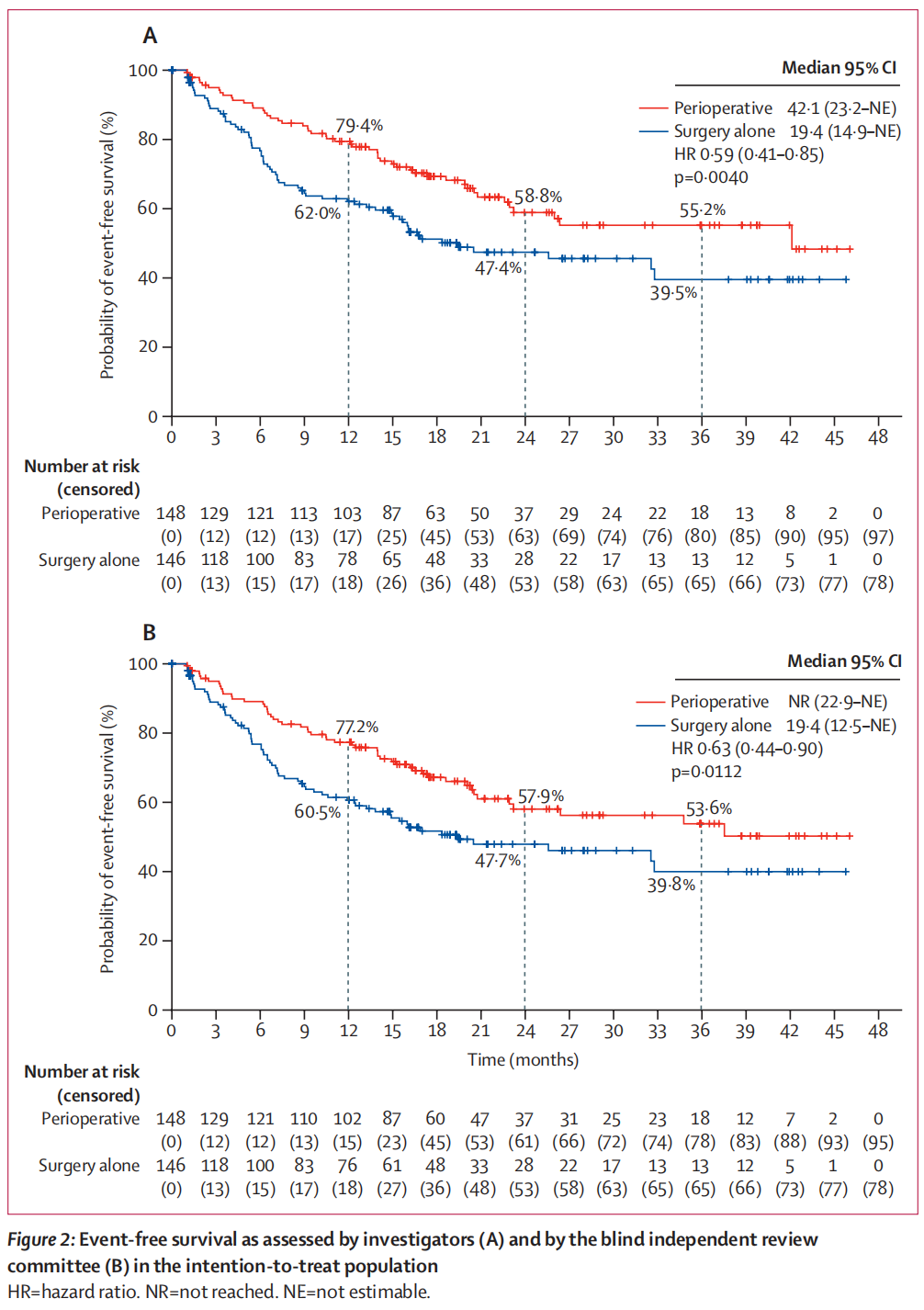

随访结果显示,围手术期组的中位事件无进展生存期为 42.1 个月(95%CI 23.2–未达到),而单纯手术组为 19.4 个月(14.9–未达到)(HR=0.59,95%CI 0.41–0.85;p=0.0040)。

安全性方面,围手术期组中有 53 例(38%)发生 ≥3 级治疗相关不良事件,而单纯手术组未见此类事件。围手术期组在新辅助阶段发生 2 例治疗相关死亡:1 例肝功能衰竭可能与治疗相关,1 例肝肾功能衰竭因果关系不确定。

总的来看,与单纯手术相比,围手术期卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼显著改善了可切除的中高复发风险肝细胞癌患者的事件无进展生存期。

论文截图

首次证实有效,或将改写国际指南

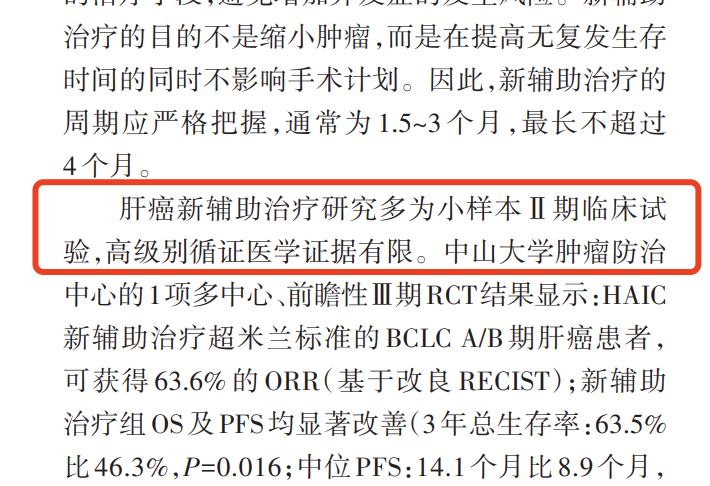

在樊嘉院士牵头制定的《原发性肝癌转化及围手术期治疗中国专家共识(2024 版)》中,曾明确指出,肝癌新辅助治疗研究多为小样本 II 期临床试验,高级别循证医学证据有限。

《原发性肝癌转化及围手术期治疗中国专家共识(2024 版)》截图

而本次周俭教授团队的最新研究,实现了肝癌围手术期治疗领域的多项「全球首个」:不仅是首个证实有效的随机 III 期证据,也是中国团队首次在全球范围内定义了肝癌围手术期治疗的可行方案,将肝癌围手术期治疗从「概念」推向了「证据」。

从研究结果来看,与单纯手术相比,这一方案显著改善了事件无进展生存期(EFS)并提高了主要病理反应率(MPR),且安全性可控。

不仅如此,围手术期治疗的获益在不同分期的患者中均保持一致,提示这一疗法具有广泛适用性。

周俭教授在 ESMO 现场(图源:丁香园拍摄)

「在我们之前,全球没有人做过大型 III 期研究,仅有一些几十例小样本的 II 期非随机对照研究。从规模和入组患者数量上来说,本次的多中心随机对照 III 期研究是突破性的。」周俭教授说。「这项研究不仅有望改写国际指南,也可以说是开创了肝癌围手术期治疗的新范式。」

周俭教授指出,研究结果意味着肝癌治疗模式正在从「术后被动防复发」转向「围手术期主动控制」。

「后续,我们也会继续推荐国内和国际的相关研究,相信会有更多医生从中得到启发和参考,或许下一次在遇到同类患者时,可以依据这些结果,合理地调整临床实践。」

致谢:本文经 复旦大学附属中山医院周俭教授 专业审核

策划:z_popeye|监制:islay