刚从舆论风暴走出的西贝最近频繁放招儿。

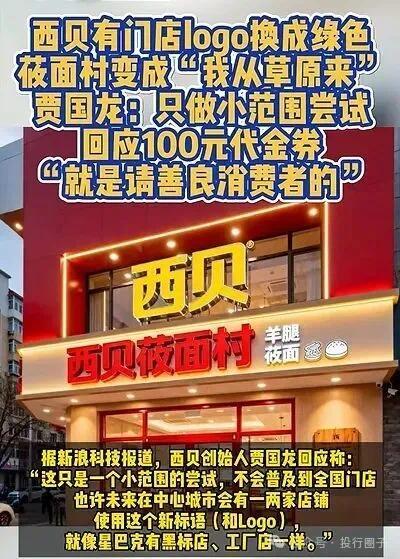

红白标识悄然换装白绿,门头上“西贝莜面村”悄然变成“我从草原来”,西贝再度玩起了改名戏法。

走进北京石景山万达广场,西贝门店的新门头让人恍如隔世——沿用多年的红白配色被白绿替代,“西贝莜面村”不见了,取而代之的是“西贝XIBEI”和一行醒目的“我从草原来”。

这已是西贝自2010年来的第五次品牌身份切换。从“西贝西北民间菜”到“西贝西北菜”,再到“烹羊专家”,然后又回归“西贝莜面村”,如今连“莜面村”都删除了。

创始人贾国龙忙着解释,这“只是小范围尝试”,不会普及全国。但明眼人都知道,这位餐饮老将在为何而战。

01 西贝的第五次身份游戏

西贝的更名史,堪称一部品牌定位摇摆录。

1988年起步的西贝,最初以“西贝莜面村”打响名号。“西贝”二字,源自创始人贾国龙姓氏“贾”的拆分,谐音“西北”,巧妙点明了地域特色。

但“莜”字成了拦路虎。太多人把“莜(yóu)面”误读为“筱(xiǎo)面”,甚至有人干脆称其为“西贝小面”。2010年,贾国龙豪掷400万请来特劳特咨询公司,果断去掉“莜面村”,改为“西贝西北民间菜”。

一年后,又变为“西贝西北菜”;2012年又定位为“西北菜,中国烹羊专家”。2013年,品牌回归“西贝莜面村”。

直到2024年12月,西贝官方公众号悄然更名为“西贝”,标识也焕新为“西贝XIBEI”。

西贝副总裁宋宣对此的解释是,公司已从“西北菜”转变为“家庭欢乐餐厅”。而最新试点门店的“我从草原来”,更是将这场品牌变脸游戏推向了新高潮。

02 预制菜风波下的经营地震

西贝急于换装,背后是场深刻的经营危机。

2025年9月,罗永浩在微博发起攻击,直言西贝“几乎全都是预制菜”。一石激起千层浪,消费者对西贝食材透明度的质疑排山倒海而来。

贾国龙起初强硬回应,甚至在全员大会上宣称“宁可生意不做,也要和罗永浩干到底”,强调西贝“一道预制菜都没有”。

但消费者用脚投票,给了西贝沉重一击。

风波期间,西贝门店日营业额断崖式下跌,从平时下降约100万元一路扩大至300万元。贾国龙估计,仅9月12日一天,营收就骤降200万到300万元。

员工压力山大,部分门店整体业绩下滑约10%。在餐饮行业本身处于下滑周期的背景下,这场争议无疑是雪上加霜。

西贝最终在9月15日公开致歉,承认“生产工艺与顾客的期望存在差距”,并承诺尽可能将中央厨房前置加工工艺调整至门店现场加工。

但品牌信任裂痕已然产生。

03 IPO梦遭遇信任危机

口碑滑坡背后,西贝的财务前景与IPO计划正蒙上阴影。

2023年,西贝营收超62亿元,创历史新高。集团在全国62个城市拥有370余家直营门店,员工约1.8万人。

但好景不长。

有分析称,若按日亏损300万元计算,西贝年亏损可能近10亿元。虽然实际亏损程度可能因事件后续发展有所波动,但压力已然巨大。

西贝原计划在2026年完成IPO,但预制菜风波让这一前景变得不确定。

业内人士指出,西贝IPO计划面临三大不确定性:监管风险、品牌信任危机和加剧的行业竞争。

罗永浩在直播中提及“准备试试老乡鸡”,更暗示竞争对手可能趁机抢夺西贝的市场份额。

04 西贝的艰难转型

纵观西贝近年动向,其转型轨迹早有端倪。

西贝副总裁宋宣公开承认,餐饮行业已进入“薄利时代”。他引用北京市统计局数据称,2025年上半年,北京限额以上住宿和餐饮业利润总额同比下降67%。

“这不是短期波动,而是行业进入薄利时代的明确信号,”宋宣表示,“粗放式增长行不通了,必须转向精细化运营。”

西贝的选择是深耕家庭消费场景。

截至2024年底,西贝专业儿童餐累计卖出超4000万份,服务家庭顾客超2亿人次。2025年暑期,西贝家庭带娃就餐客流突破230万,同比上涨25%,售出超过400万份儿童餐。

西贝在全国近400家门店增设“小宴会厅”,用于食育课堂和生日宴会,试图通过这些举措加强家庭客群黏性。

同时,西贝还推出“城市合伙人计划”,收益向一线倾斜,鼓励优秀员工成为城市合伙人。

05 西贝距离翻身还有多远?

面对危机,西贝的翻盘策略能奏效吗?

门店标识变更只是西贝应对危机的一部分。9月底起,西贝还陆续下调20余款菜品价格,并延续“满100减20”优惠券活动。

有家长反映:“之前觉得儿童餐偏贵,现在有优惠就愿意带孩子来。”价格调整似乎正产生积极效果。

但品牌信任重建远非易事。

西贝的新口号“我从草原来”试图用自然叙事重塑“食材天然”的认知,回应预制菜引发的品质质疑。但消费者是否买单,仍是未知数。

贾国龙以星巴克为例,表示未来可能仅在少数核心城市的个别门店采用新标识,类似于星巴克黑标店或工厂店的差异化运营。

但这种试点策略在危机时期可能显得力度不足。

面对每日可能高达300万元的亏损,西贝的翻盘之路布满荆棘。贾国龙嘴上说着“只是小范围尝试”,手头却忙着发券降价,内心的焦急可想而知。

西贝用35年时间成长为中国餐饮巨头,却可能在35天的危机中伤筋动骨。一次次改名,如同一次次重新化妆,却难掩品牌老化的内在焦虑。

毕竟,换个帽子容易,换个脑袋太难。

另外,贾国龙的 “嘴硬毛病”得改改。消费者吐槽贵,别喊 “冤案”;被扒出预制菜,别狡辩 “概念不同”。餐饮行业最忌脱离群众,当年黄土坡小吃店靠实在火起来,现在市值做大了,反而忘了 “来的都是客” 的本分。发放代金券时说 “消费者善良”,不如平时少赚点,让食客觉得花得值。

看着石景山万达店的绿色新标,总觉得像场急病乱投医的闹剧。餐饮这行,从来不是换个 logo 就能翻身的。贾国龙要是真能把 “我从草原来” 的口号落到实处 —— 新鲜的食材、实在的价格、热乎的锅气,那西贝还有救;要是还抱着换壳套路不放,下一次可能就不是换标,而是关店了。毕竟消费者的胃,比任何品牌故事都诚实。

纵观中国餐饮史,活得好的老字号,从来不是那些最会追风口、改名字的,而是那些守住本心、精进内功的。全聚德的烤鸭、广州酒家的早茶,无不是以不变应万变的典范。

西贝或许该明白,在这个信息透明的时代,品牌信任的建立需要日积月累,崩塌却只需一朝一夕。与其在外包装上绞尽脑汁,不如老老实实回归餐饮本质:真材实料、技艺传承、服务用心。

毕竟,消费者可能一时被新鲜概念吸引,但最终会用舌尖投票。当“草原”的新鲜感褪去,留在碗里的,终究还是那个需要用心烹制的莜面。

换个门头容易,换个口碑太难;改个名字简单,改个命运不易。

西贝的翻盘之路,不在门头的颜色变换里,而在后厨的真诚回归中。